Юрий Григорович – выдающийся советский и российский хореограф, балетмейстер и артист 30 лет назад, в 1995 году, получил звание «Заслуженный деятель Казахстана», а через десять лет, в 2005 году, награжден орденом «Достык» II степени, которым оценивают в том числе и вклад в развитие культуры государства. Об искусстве, которое раздвигает границы, беседуем с Еленой РУБИНШТЕЙН, доктором исторических наук, культурологом, профессором КСТУ им. З. Алдамжар.

– Елена Бертрановна, недавно Константин Райкин на встрече со студентами и преподавателями театрального института в Екатеринбурге сказал, что 90% населения мира ни разу не посещали театры. Делает вывод, что служители театров имеют дело с лучшими людьми. Вас можно включить в первую десятку таковых: и тысячи верст не могут стать преградой между вами и балетом. Вам не довелось быть на похоронах Юрия Григоровича в минувшем мае?

– Увы, проводить Маэстро в последний путь у меня не получилось. Но согрело, что театр «Астана Опера» скорбел вместе со всем миром о кончине Юрия Николаевича. Он не был чужим в нашей стране. Общеизвестны слова Григоровича: «Я должен вам сказать, что я поражен театром, я просто поражен. Это, как и город, который возник как мираж в пустыне. Я несколько лет назад здесь был, но это уже совсем другой город. Растет и растет. Поразительно и красиво. У меня впечатления от труппы замечательные. Есть очень талантливая молодежь. Это очень красивый большой театр, просто огромный театр, который позволяет представлять спектакли театрам «Гранд Опера» и «Ла Скала».

Государственный театр оперы и балета «Астана Опера».

В искренности его оценок нашей столицы и театра можно не сомневаться. Балеты Григоровича ставили в советское время в Алма-Ате, сейчас и в Астане. После его смерти это не изменится.

– Избранность гения – так это можно назвать?

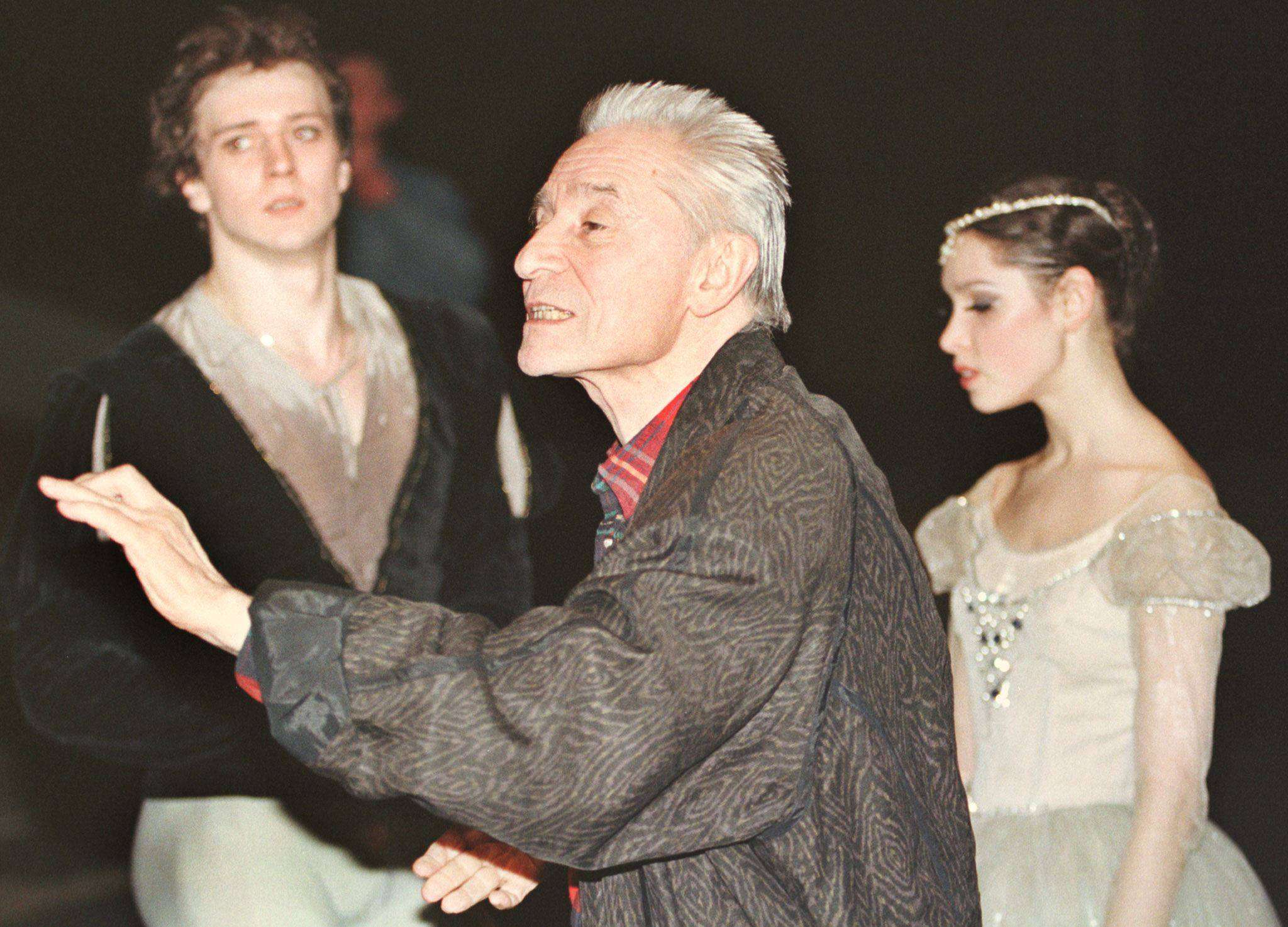

– Юрий Григорович родился в 1927 году в Ленинграде в семье бухгалтера и домохозяйки… окончившей Ленинградское хореографическое училище. Его дедом со стороны матери был дворянин из Флоренции – культурного центра итальянского Возрождения. Италия же является и родиной балета! Если всмотреться в лицо на фото, особенно в молодости, нос с легкой горбинкой и миндалевидные глаза удостоверят династию.

Дед был смотрителем конных заводов в Италии. В этом качестве его и пригласили в Россию. А здесь он влюбился в русскую девушку и остался навсегда. Дед водил маленького Юрия в цирк едва ли не каждый день – там работал его сын и дядя Юрия. А вот другой дядя стал артистом балета Мариинского театра и участником Дягилевских сезонов. Неудивительно, что в таком окружении мальчика отдали в десять лет в Ленинградское хореографическое училище.

Во время Великой Отечественной войны, когда училище было в эвакуации в Костроме, вместе с друзьями он пытался сбежать на фронт. Уже и Волгу переплыли, но ребят нашли и вернули назад. По окончании училища Юрий исполнял характерные роли в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова.

– Он уже тогда «гнул свою линию» в балете?

– Первой постановкой был детский спектакль «Аистенок» для детской балетной студии Ленинградского Дворца культуры имени Горького в 1947 году. В родном театре первой большой постановкой стал «Каменный цветок» на музыку Сергея Прокофьева. И они – занятые в балете Ирина Колпакова, Алла Осипенко, Анатолий Гридин и Александр Грибов – проснулись знаменитыми. А «Легенда о любви» по трагедии турецкого поэта Назыма Хикмета и азербайджанского композитора Арифа Меликова в 1968 году показала, что эти новаторские спектакли не случайны – их заметили и перенесли в Москву, в Большой театр, куда перебрался и балетмейстер.

– Восточная тема волновала Григоровича?

– «Легенда о любви» стала судьбоносной во всех смыслах. Сюжет покорил зрителей: царица Мехмене-Бану отдает красоту ради спасения любимой сестры Ширин, которая после этого становится ее соперницей в битве за сердце каменотеса Ферхада. В спектакле были заняты звезды с мировым именем: Майя Плисецкая – Мехмене, Наталья Бессмертнова – Ширин, Марис Лиепа – Ферхад.

Много пишут о спорах Григоровича и Плисецкой, но начинали они великолепно. Плисецкая была восхищена и ролью Мехмене, и балетом, аналогов которому она не находила. Для нее Мехмене стала настолько сложной ролью, что она, по ее собственному признанию, даже боялась этой партии.

В мировой литературе Джульетта Шекспира и Франческа да Рамини из «Божественной комедии» Данте отдали за любовь жизнь, но не красоту. Видимо, эта жертва и вдохновила Григоровича. Он проникся силой восточной женщины.

– Но в жены он выбрал Ширин – Наталью Бессмертнову.

– Свою Музу и будущую жену Наталью Бессмертнову он встретил в работе. На нее ставились Анастасия в «Иване Грозном», Валентина в «Ангаре», Рита в «Золотом веке». Ее индивидуальность оказала влияние на новое прочтение «Лебединого озера» и «Спящей красавицы». Уникальная балерина – сильфида. Как писал Львов-Анохин, «это как экзотическая бабочка среди капустниц». Они поженились в 1968 году на пике триумфа балета «Спартак» – первой оригинальной постановки в Большом театре. С 1967 года и по сей день спектакль идет на сцене Большого. Более 50 лет билеты на «Спартак» невообразимо трудно купить. В главной роли блистали Владимир Васильев, Михаил Лавровский, Юрий Владимиров, Александр Годунов, Ирек Мухмедов, Денис Родькин и другие. Непревзойденным Крассом стал Марис Лиепа. Вот его до сих пор никто превзойти не может.

Удивительной была способность Григоровича вытаскивать заложенный в артисте потенциал. До встречи с ним Владимир Васильев виделся едва ли не характерным танцовщиком – Пан в «Вальпургиевой ночи» и Иванушка-дурачок в «Коньке-горбунке», который увидела я лично в формате фильма-балета. Плисецкая танцевала Царь-девицу, Васильев – Иванушку. Как Григорович увидел в «дурачке» Принца и Героя в «Щелкунчике» и в «Спартаке» соответственно?! Именно на Васильева делались эти балеты в 1966 и 1967 годах.

– При этом не все считали себя достойно оцененными в СССР. Даже Майя Плисецкая…

– Театр, балет – это страсти и амбиции. С Плисецкой был конфликт. Не называя ее имени, Григорович обронил: «Свежо предание, а ВЕРТИТСЯ с трудом». С возрастом великая балерина фактически сама ставила для себя спектакли с облегченной техникой, в то время как Григорович шел по пути усложнения мужской техники – балерина была на втором плане в его спектаклях, что особенно сказалось в «Золотом веке», где солировал Ирек Мухамедов.

На Александра Годунова Григорович делал Дон Жуана, но балет так и не был поставлен из-за бегства артиста за границу. Для другого исполнителя ставить не стал. А в 1995 году ушел из театра под нажимом театральной оппозиции в лице прежних соратников Владимира Васильева и Майи Плисецкой. Большой возглавил Васильев. Увы, каких-то прорывов в его правление не случилось. А Григорович с 1996 года стал успешно сотрудничать с Краснодарским театром балета. И преобразил его!

Припоминаю, на Форуме «Друзья большого балета» у меня состоялась дискуссия с балетоведом Натальей Зозулиной, от критики которой мне пришлось защищать великого балетмейстера. Она отдавала пальму первенства Ноймайеру, о котором тогда писала монографию. А я защищала Григоровича и напомнила ей, что в 1987 году в монографии об Алле Осипенко она говорила другие слова о Григоровиче. Так я оказалась участницей балетной публичной дуэли. Могу считать, что победила в ней, так как в 2001 году Григорович вернулся вместе со своими балетами в Большой театр уже окончательно.

– Шестилетняя пауза – много или мало для Большого и для Григоровича? Что-то надо было менять?

– Он был не в восторге. Но отвечу словами маэстро: «Моя самая большая надежда в том, что балет, как искусство, абсолютно способен отстоять себя в любых спорах времени, преодолеть внешние угрозы и внутренние сомнения, и остаться тем, чем он был всегда – высшим проявлением красоты мира и человека».

Фото SCMP.COM, INBUSINESS.KZ