Рюбин приехал в Кустанай весной, в самый разгар половодья, и уезжать довелось ему при полном разливе Тобола. И вроде бы не было повода торопиться, жизнь текла своим чередом, но уже чувствовалось в воздухе какое-то напряжение, и в людях ощущались перемены. Хотя внешне ничего особенного не было заметно.

Предчувствие грозы

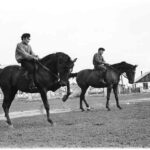

Вернемся, однако, еще раз к человеку, который много лет служил ему верой и правдой, Павлу Герасимовичу Зотову. Большое хозяйство держали в семье Зотовых: коров, овец, индюшек, гусей, кур. Одно время доходило до пяти коров на подворье. Молоко как воду носили, на коромыслах. А Конный завод утопал в зелени. Летом детям вольно было бегать по пойме Тобола, рвать цветы, собирать кислятку, дикий лук и купаться в прозрачной речке. Теперь все переменилось, но тогда Тобол был глубокий и полноводный. Делился он на рукава, и один протекал под самым Конным заводом. Сейчас здесь старица, которая даже весной не сливается с основным руслом.

Другой рукав Тобола протекал около Иверского женского монастыря, его земля спускалась к самой реке. На этом спуске у монашек был фруктовый сад. Тетя Оля давала детям кушать яблоки. Они были крупные, но очень кислые, скорее всего, зимних сортов, которые поспевали после лежки. Еще у них была малина, черная смородина. На пасху у нас, вспоминали потом дети, всегда был большой праздник. Обязательно из монастыря в Кустанае приезжала тетя Оля и ее игуменья, и монастырский хор с ними. Всех, кто родился у Зотовых на заводе, крестили на дому. А всего родилось в семье Зотовых восемь детей, и всем хватало и места, и еды. А в годы Великой Отечественной войны Зотовы подкармливали и соседских ребятишек.

Жизнь в наших краях поворотилась резко, словно бы река, перегороженная плотиной, и даже не в октябре 1917-го, а годом позже. Революции здесь не ожидали, да не особенно ее и хотели. Кому тут было бунтовать и против кого? Мельнику против хозяина мельницы? Так чаще всего это один человек и был, а сам против себя бунтовать не станешь. Рюбин чувствовал находящую грозу, но не очень-то верил, что грядет непоправимое. Мало ли какие катаклизмы переживала в разные времена страна. Перемелется, мука будет.

Никуда и ни от кого он бежать не собирался, в планах было продолжить службу, а после, удалившись на покой, осесть тут же, в Кустанае. Для того и дом купил он в городе, на высоком берегу Тобола, на этом примерно месте сейчас обувная фабрика. Но очень кстати подошло время отпуска, и он решил провести его в столице. Друзей навестить, которых сто лет не видел, и заодно своими глазами посмотреть, что же там творится. Всякие доходили слухи в наши степные края, а газетам разве можно было верить?

Честь имею и — прощай

Весной это было, Тобол снова разлился от Конезавода до самого Кустаная. Владимир Карлович не стал ожидать, когда спадет вода, решился на переправу. Вот уже отошли от берега, вот поселок едва виден, и можно только гадать, где там знакомая роща, дом, красная конюшня, казармы. А какой хороший винный подвал был при доме! Где-то посреди реки мелькнула вдруг мысль, что все это видит он в последний раз. Словно наваждение нашло: это прощание! Клавдия Васильевна заметила, как набежала тень на лицо мужа, но ничего не сказала. В лодке на встанешь посреди реки, но он представил себе, как выпрямился по-уставному и кинул по русскому обычаю руку к козырьку офицерской фуражки. Честь имею! Дай Бог, чтобы те, кто придут сюда после нас, так же верно служили отечеству.

Здесь, на конном заводе, прошли лучшие годы его жизни. Здесь его первую жену унесла невесть откуда взявшаяся черная оспа. Здесь обрел он свою последнюю любовь. Хотелось бы написать, как было принято когда-то, что жили они с Клавдией Васильевной долго и счастливо и умерли в один день. Но не напишу, в революционном Петрограде российские полковники долго не жили. Дочка Зотова, Анна Павловна, разговаривала напоследок с горничной Рюбиных, когда та уезжала в Петроград, увозила их столовое серебро. Смогла ли довезти, не знаю.

А в столице кто-то уже решил судьбу полковника, и от Временного правительства был назначен на конный завод новый управляющий. Это был тоже военный человек, подполковник, Пименов Петр Иванович. Ничего плохого о нем рабочие не говорили, и порядок в заводе тоже был, но уже не такой строгий, как прежде. Да откуда же ему взяться, когда в городе то красные, то белые, то вообще непонятные партизаны. И все обязательно врываются на конный завод с одним и тем же: коней давай! Хоть красный бант цепляй на ворота, но и тот сорвут уходящие от армии Михаила Тухачевского дутовские казаки или восставшие чехословаки.

Красная армия все ближе подступала к нашим степям, уже и большой кусок Урала был советским, и все чаще хмурился управляющий. По ночам громыхало на западе, но то пока были грозы, летние, мощные, не похожие на майские. Но понимал Пименов, что громыхнет скоро иначе, и не с неба, и эту грозу на телеге не объехать. Военный человек, он жил по присяге и следовал приказам, а самый главный все не приходил. Но чувствовал, что скоро дождется и его и придется отступать вместе с Белой армией. Однажды сказал об этом Зотову: готовься, будем уходить. Зотов уходить не хотел, зачем, куда? Тогда Пименов, глядя ему в глаза, спросил: уж не за красных ли ты, Павел Герасимович?

Уходили по приказу

Зотов не был ни за красных, ни за белых, ни за других каких, а был он за работу для рабочего человека. И ни на что эти свои пристрастия менять не хотел. Но как-то встретил его один на один Степанов, бывший в конном заводе бухгалтером, а ныне полицейским в Кустанае, и по старой дружбе посоветовал: «Ты бы не упрямился, Павел Герасимович, будешь возражать, он ведь тебя в карательный отряд сдаст. И никуда ты отсюда не уедешь, тут же и ляжешь до срока». Пришлось начинать сборы в дорогу.

Уходили не впопыхах, а обстоятельно собравшись, подчиняясь приказу по армии и согласно тому же приказу уводили с собой все конское поголовье. Не оставлять же боевых коней идущей к городу армии Тухачевского. В семье Зотовых, вспоминая то время, называли фамилии Семенова, Дутова и даже Колчака. Любопытно, что в семье одинаково неприязненно говорили и про Колчака, и про «матросиков Чекмарева», которые, в отличие от адмирала, на конном заводе побывали точно. Так или иначе, Пименов исполнял приказ, Зотов же нужен был ему, чтобы не сильно артачились конюхи, у которых он пользовался авторитетом. Пастухи и конюхи потому и пошли за Зотовым, что знали: он сделает все, чтобы вернуться. У всех были жены, дети, а у Зотова их вон сколько! Куда ему уходить от такой семьи?

При этом надо, видимо, подчеркнуть, что не бродяги бежали и не какая-нибудь банда, а регулярная армия легитимного государства. И не бежала, а отступала. Временно уходили, будучи на сто процентов уверенными, что скоро разобьют большевиков, вернутся, и снова будет в стране прежний порядок. И нет тут ничей вины или заслуги, что все сложилось так, а не иначе, как нет правых и виноватых в любой гражданской войне. И однажды большим обозом ушли на восток, в сторону Маньчжурии. Но это уже другая история, без полковника Рюбина, след которого затерялся в большой стране.

Владимир Моторико

Фото из архива автора