В XVI веке итальянцы могли купить рукописные листки с новостями за монету, которая называлась «gazzetta». С этого всё началось, продолжается и найдет место в нашей новой рубрике «Центральная полоса». Обещаем интервью, анекдоты от газетчиков, афоризмы. Например, от Владимира МОТОРИКО:

«Если народ не читает свои газеты, он не слышит и свою страну»

«И что такое карьера?»

– Владимир Михайлович, у вас самый большой журналистский стаж в «КН» – 53 года, рекорд за всю историю газеты. Фамилия под стать: ваш отец Михаил Георгиевич, участник Великой Отечественной войны, с 1971 по 1985 годы был министром сельского хозяйства Казахской ССР. Но единственного сына занесло в газету…

– Еще в школе неплохо писал сочинения на вольную тему. Спасибо учительнице русского языка Анне Мефодиевне Сидельниковой – всячески меня поощряла. Сказалась, конечно, и страсть к чтению, с детства привитая родителями. А потом к увлечениям добавился фотоаппарат, простая «Смена» за 12 рублей, и будущая профессия как-то сложилась сама собой. Родители не препятствовали, видя мою полную бездарность к точным наукам. А жаль. Сейчас я частенько жалею, что не пошел в агрономы. Мне нравится сам процесс работы с землей и семенами и вообще с растениями. Сколько видел брошенной, загаженной земли, которая преображалась руками человека. Где стояли сорняки, вырастали яблони, груши – это удивительно. О карьере в юном возрасте не думалось. Да и что такое карьера под крылом родителей? Каждая ворона в любой момент старается тебя клюнуть за папу-министра и как-то попинать, чтоб не задавался.

«Что интересно, то и пиши»

– В газете, вы пришли еще в «Ленинский путь», тоже пинали?

– В газету пришел не котенком глупым, потому что с первых дней учебы не знал, что такое каникулы. Даже зимние. Всегда была практика в газете. Самая простая, на уровне школы, но она была. И попробуй не привези с такой практики опубликованный материал. Правда, не было своей темы, и это напрягало. А потом пришел Якуб Зиннятович Шакиров и направил на путь истинный: будешь делать развлекательную последнюю полосу. Пиши все, что будет интересно читателю. Очень вовремя пришел в газету Володя Катков, чуть позже меня. Да, не могу забыть гениального стилиста Минаса Александровича Бабиева – сухонького, миниатюрного человека с легендарной биографией и жесткими требованиями к чистоте русского языка. По слухам, он числился английским или японским шпионом, отбыл срок на строительстве какого-то канала, а до того работал в центральной газете и даже пытался взять на ходу интервью у кого-то из легендарных сталинских наркомов. Кажется, у Семашко. Но не получилось, и он был выкинут из литерного поезда, в котором пытался сделать это интервью. Не встречал никого, кто бы лучше знал все нюансы русского языка.

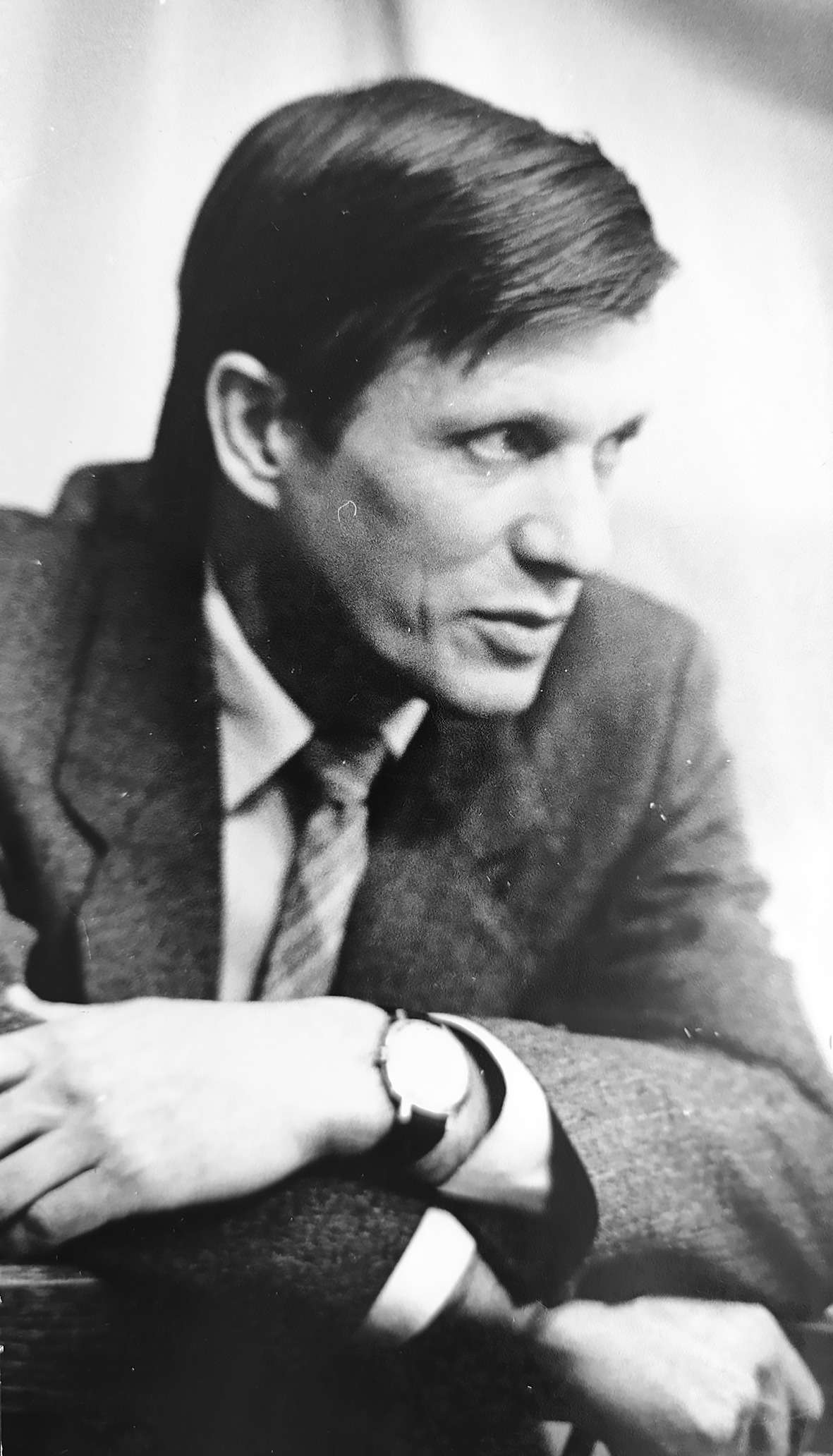

Планерка в «Ленинском пути», конец 70-х годов

«Оттепель назвали слякотью»

– Сколько раз в газете просыпался вольный дух, чтобы потом уснуть и снова проснуться, если получится?

– В начале шестидесятых газета была словно заражена вольным духом оттепели, которую потом назвали «хрущевской слякотью». Главредом в ту пору был Михаил Леденев, гениальный редактор, который делал газету будущего. Не так давно мне в руки попалась подшивка тех лет, и я поразился, насколько была интересна его газета при отвратной полиграфии и косности партийного руководства. Но к моменту моего прихода от той газеты остались только воспоминания, она на глазах становилась тусклым приложением к партийным докладам. Шакиров пытался оживить с нашей помощью эту серость. О чем мы только ни писали, поощряемые Шакировым! Рыбацкие байки, кулинарные советы, человек и природа – под рубрикой «Пока горит костер». Рубрика «Рассказы о спортсменах» сейчас выглядит странно, а тогда была очень читабельной. Должен оговориться: я был человеком, далеким от всяких оргвопросов и властных партийных структур. И потому заметки мои могут быть весьма субъективны. Но в любом случае, убежден, что если народ не читает общественно-политические, отечественные газеты, он не слышит свою страну.

«Случались иногда эксцессы»

– В 90-е в пух и прах разнесли советскую жизнь без колбасы и жвачек. Разрешили писать обо всем, и чем хуже, тем лучше. Радостно освобождались от табу?

– До 90-х запретные темы были – все, что касалось руководящей роли КПСС, тщательно оберегалось, поскольку было вписано в Конституцию. Но случались иногда эксцессы и на эту тему, которые замалчивались и пресекались. На одном из слетов рабселькоров слово взял простой скотник, он иногда писал в газету. А с трибуны прямым текстом погнал речь примерно в таком духе: мы очень бодро идем к коммунизму, но некоторые едут туда на черных «Волгах». Президиум чуть со стульев не попадал. Но все блага, которыми тогда пользовались чиновники, сегодня кажутся смешными: гараж без очереди, дача в хорошем обществе, колбаса по спецзаказу…

– Шакиров, которого вы упомянули, был первым редактором, с которым довелось мне работать. В районной газете «Убаганская заря» он требовал, чтобы мы читали «Правду» – в то время огромная ежедневная газета. Якуб Зиннятович понимал, что всё никто не читает, но там была генеральная линия. Сейчас тоже есть газеты, где улавливается вектор, по которому надо двигаться, но никто даже не рекомендует их читать. Считаю, что власть делает большую ошибку, бросив общество в объятия Интернета.

– «Ошибки власти» для прессы привычны. В свое время партийной косности и догматизму мы противопоставляли рассказы о простых людях. Они были читабельными. У нас работал собкором в Джетыгаре Александр Евгеньевич Рукавишников. Блестящий журналист, один из лучших, каких я знал. Он смог пробиться и на встречу с Хрущевым на станции Пешковка, и брал интервью в вертолете у космонавта Бориса Волынова. Природный юмор украшал этот редкий талант. Однажды он написал пародию на передачу «Голоса Америки» о советских буднях, и я до сих пор помню фразу из того остроумного шедевра с упоминанием имени нашего другого журналиста: «А газетчик Огай укрылся в корейском гетто». Хохотали всей редакцией. Но вот случилось партийное собрание, и на нем он тоже выступал, конечно, с серьезной миной на лице. И нашего партийного лидера назвал просто – Леонид Ильич Брежнев. И надо же, на собрании был секретарь обкома партии, который вскинулся, как от удара хлыстом и прервал его: «Будьте добры именовать нашего руководителя как положено: Председатель Президиума Верховного Совета СССР, Генеральный секретарь ЦК КПСС, товарищ Леонид Ильич Брежнев».

«С нынешней точки зрения»

– Восхищались Рукавишниковым многие. Когда я стала работать в «КН», мы с ним часто перезванивались. Но когда впервые увидела лично и протянула руку для приветствия, он неуверенно прошел мимо. Я растерялась, но следом шла жена Александра Евгеньевича и шепнула, что он не видит, последние материалы она писала под его диктовку. А в 2000 году, когда я месяц по личным обстоятельствам провела в Челябинске, заехал проведать редакционный водитель Сергей Петрович Проценко и сказал, что Рукавишников умер в день своего шестидесятилетия. Ждали гостей, жена собирала на стол, а у юбиляра остановилось сердце. Не так просто быть хорошим журналистом?

– Непросто во все времена. Журналисты ищут темы, где есть интересный сюжет, конфликт. Но и про достижения хотелось писать – они были во всех сферах. Сколько тогда великих дел было переделано: выстроено жилья, заводов, больниц, целых поселков. Два ордена Ленина вручили области, а такие награды по блату не давали. Но партийная трескотня убивала творческие порывы. Самыми нудными были передовые статьи, которые строились по особым канонам. Обязательной была цитата из классика марксизма-ленинизма или речи генсека. Никто их не читал, но они, как вы говорите, обозначали курс партии и задачи каждого.

25 рублей редакция платила за передовицу. Мне, младшему литсотруднику с окладом 85 рублей, о таких гонорарах можно было не мечтать. Передовые статьи писали мэтры, члены редколлегии, а нам, молодым, такое важное дело не доверяли. Квартиру – да, быстро получил, тогда с этим проблем не было. Жилья строили очень много, мы и сегодня живем в тех квартирах. Не помню вообще ни одного бомжа или человека, который рылся бы в мусорных баках. А грандиозный скандал с молодой мамой-одиночкой, которая сломала руку и у нее возникли какие-то проблемы с больничным листом, не забыл. Чуть ли не весь горком партии занимался ее судьбой. Удивительное дело с нынешней точки зрения.

«Брежнев любил анекдоты о себе самом»

– Куда исчезли фельетоны?

– Тонкая работа, видимо, не тянут журналисты. Над Брежневым подшучивали, и анекдоты ходили, но беззлобные, говорят, он и сам любил анекдоты про себя. Знать бы тогда, что время Брежнева народ назовет потом самым счастливым и стабильным. А время «застоя» у нас было самым созидательным во всех сферах. Когда пришел к власти Черненко, настроение было тусклое, как он сам. С Горбачевым сначала все встрепенулись, и не сразу его раскусили. Он имел всю полноту власти, но не смог мудро распорядиться ею. До сих пор ходят самые разные версии развала СССР, но истины мы никогда уже не узнаем. Пишут, что он хотел под знаменем СССР объединить всю Европу, а вышло вон что. Примерно так же получилось в области: когда «ушли» на пенсию Бородина и на его место приехал Демиденко, народ ждал перемен. Но радость быстро сошла на нет. Старый руководитель имел прямой выход на Москву и генсека, имел с ним дружеские отношения. Не знаю, достоверны ли эти разговоры, но ходили слухи, что благодаря Бородину особого дефицита продуктов у нас не было, он мог решить любой вопрос одним звонком в Москву. Новый руководитель, якобы, меньше думал о таких мелочах.

Журналистов областной газеты знал весь регион. Фото начала 80-х

«Смешали» до неприличия»

– От Петра Максимовича Черныша и от Анатолия Владимировича Тарасенко приходилось слышать, что они писали доклады для Демиденко, и это было трудно. Лично я читала в «Ленинском пути» эти доклады с интересом и даже пересказывала тем, кто не читал.

– Доклады, с которыми Демиденко выступал с трибуны, были написаны блестяще, на высочайшем партийном уровне. Вначале их с интересом читали даже рядовые подписчики. Я в то время работал уже ответсекретарем, и мне было важно правильно разместить эту речь в газете. Нам давали вычитать доклады заранее. И вот я пытаюсь сверстать газету, а компактно, красиво не получается. Надо бы сократить в докладе одиннадцать строк. Что убрать? «Бурные аплодисменты» после каждого посыла о грядущих победах? Девиз о «пролетариях всех стран» над названием газеты? Одно другого хуже. Сейчас эта проблема мигом решилась бы за счет шрифта, тогда же нашел какую-то мелкую опечатку в тексте и звоню партийному чиновнику. Он меня благодарит за бдительность, а я под шумок прошу разрешения где-то убавить «аплодисменты», рассыпанные по всей речи. Меня «смешали» по телефону до неприличия…

«Ушло в прошлое»

– Вспоминаю Балташа Турсумбаева – возглавлял область в 1993-1995 годах. На встречи с ним приглашали и журналистов из районных газет. Была в восторге, как свободно он выступал – не заглядывая в бумаги.

– Действительно, журналистов всех уровней регулярно приглашали на встречи с руководителями разных рангов. В нашей редакции работала «Общественная приемная», где простых людей принимали руководители разных ведомств. Здесь можно было говорить о любой проблеме. Сейчас это все в прошлом. Любой чиновник спрячется от вопросов и потребует прислать их через Интернет. И потом будет долго согласовывать ответ с начальством или вообще забудет про вас.

Продолжение следует….

___________

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

Что может быть эффективнее, чем СМИ?

«Помогало ли работе? Конечно!»

Сергей ЖАЛЫБИН, член Совета сенаторов РК, доктор юридических наук:

– Я достаточно часто бывал в редакции. Тому две главных причины. Во-первых, как депутат, должен был информировать избирателей о работе в Парламенте. И во-вторых, это было необходимо для создания и поддержания имиджа публичного человека.

В парламентскую библиотеку в обязательном порядке поступали все главные региональные газеты. Депутаты читали сначала «свои», костанайские, прежде всего, «КН». Если что-то громкое, очень важное, обменивались информацией с коллегами. Помогало это работе? Конечно! По газетам отслеживали, как решаются проблемы, которые избиратель нам поручал решать.

Быть избранным, а не назначенным по партийным спискам, можно лишь в том случае, если кандидат достаточно хорошо известен в регионе. А что может быть эффективнее в этом деле, нежели СМИ? Кстати, 40 лет назад, когда я впервые баллотировался в Сенат, основным электоратом были люди старшего и пожилого возраста, которые больше доверяли прессе, а не зарождавшейся, но еще не столь активной всемирной паутине. И до сих пор ваши читатели находят меня, кто-то по-прежнему считает меня депутатом. Этому образу способствует «КН», так как именно на мое появление на страницах издания и ссылаются люди.

«Ценные источники для истории»

Арман КОЗЫБАЕВ, основатель сайта «Костанай и костанайцы»:

– Для меня и сайта в первую очередь интересны публикации в старых газетах, так как они наряду с архивными материалами – ценные источники для изучения истории края. Думаю, что в будущем нынешняя пресса также станет подобным источником. Современная печать очень часто обращается к материалам по истории области. Почти во всех изданиях есть соответствующая рубрика, и мне как раз подобные материалы интересны. Заметно, как трансформировалось отношение к прошлому с 90-х годов: тогда целенаправленно искали негатив, а сейчас отношение к нашей истории советских лет в основном позитивное.

«Подготовка ниже, возможностей – больше»

Юрий БОНДАРЕНКО, кандидат философских наук:

– Журналист – рыцарь слова. У блогера в целом подготовка ниже, а возможностей больше. Как у стрелка в сравнении с мастером рукопашного боя или фехтовальщика. Роль грамотности падает. Необязательно владеть письменной речью, чтобы барахтаться в волнах информации. По чисто техническим причинам. Но при этом снижается и критическое мышление.

«Газета ценилась наравне с хлебом»

Вера СЕМЕНОВА, ветеран государственной службы РК:

– Я выросла в семье, где газета ценилась наравне с хлебом. Папа всегда читал с карандашом в руках. Обязательно подчеркивал интересное. Газеты не выбрасывали, а подшивали по годам. Из-за скромного бюджета выписывали обязательно местную, карабалыкскую, областную и центральную. Папа приучил читать нас передовицу, считал, что там формируется идеология.

Моя работа на госслужбе, в учебном заведении тоже неразрывна со СМИ, причем уже не только с печатными. Интерес вызывали острые статьи. А в 90-е годы остроты было предостаточно. Такие авторы, как Катков Владимир, Рукавишников Александр, Максименко Владимир, светлая им память, поднимали глубинные проблемы, требовали участия и ответственности, вплоть до судебных заседаний. Очень активно использовали районные и городские газеты в проведении конкурсов. Сегодня обязательно просматриваю электронные версии газет.