Как НЕ отмечать юбилеи? Почему казахи не селились на берегах рек и озер? Что означает поговорка «даже вода требует откупа»? Скольких людей вспомнил Буканов в своих мемуарах? Есть ли возможность передать молодым свой опыт? Когда коньяк остается на память?

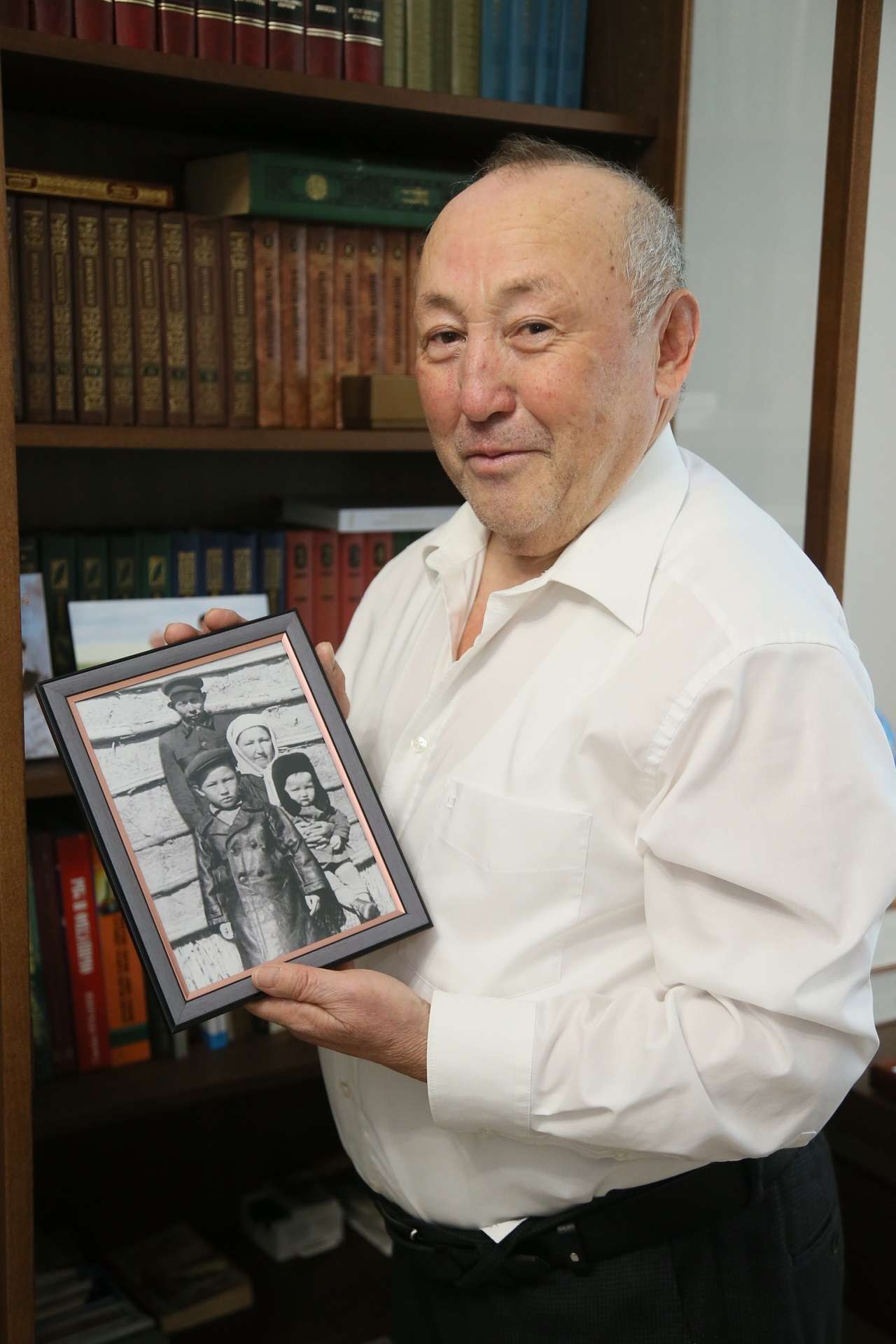

Герой труда Казахстана накануне юбилея вместе с корреспондентом КН обсуждал «некоторые мысли» — такая рубрика год назад стартовала в «Костанайских новостях» с подачи сегодняшнего юбиляра.

Мальчишник вместо тоя

— Если широко отмечать событие, готовиться надо загодя. Извините за нескромность: распоряжения отдали, гостей позвали, ресторан заказали?

— В гостях недавно Мешков Виталий Алексеевич был, мы вместе в институте на агрономов учились, он после службы в Морфлоте, я — после окончания средней школы. Он начинал главным агрономом в совхозе «Викторовский» в Тарановском районе, позже ему доверили пост первого секретаря Урицкого райкома партии – заметный был человек, сейчас в Германии. Не хотел от нас возвращаться, но если уехал, назад хода нет. Здесь еще остались друзья-товарищи. Давал ему на неделю машину, чтобы поездил по родным местам, куда хотел, многие приглашали. Знает все мои даты, первый спросил, как буду отмечать юбилей. Планирую мальчишник, 20- 30 человек. Не то время сейчас, чтобы широко «гудеть».

70 лет тоже не отмечал — из-за коронавируса. Когда 60 лет исполнилось, мать умерла, какой там юбилей. А еще уборочная страда стартует, так что мальчишник — в самый раз.

Сроки урожая и его цена

— Представляю: вы директор совхоза, уборка начинается, праздновать некогда, вдруг, дождь…

— Не так август, как сентябрь имел значение. Помню 70- 80 годы: сентябрь всегда сухой, комбайн работает, молотильный аппарат шуршит. Даже жарко было, сейчас этого нет: как уборка, дожди начинаются. Кто хорошо оснащен техникой, у кого люди есть, уберут, наше хозяйство, ТОО «Каркын», крепко стоит. И новые подходы к посевным культурам помогают. Начинаем с зерновых – у нас их только 50 процентов. Зернобобовые, лен подождут, подсолнечник позже созревает. Сперва одна культура подходит, потом вторая, третья. Трагедии большой не вижу, если дождь. Сейчас и за урожайностью не сильно гоняются. Нужна цена. Это волнует людей больше, чем сроки уборки.

«Мало вспоминают тех, кто заслуживает многого»

— Однажды хотела подсчитать, сколько фамилий упомянуто в ваших мемуарах. В первой книге «По дорогам жизни нашей» сбилась со счета посредине, во второй «Родная земля в судьбах и лицах» — уже на 20-й странице, где перечисляются погибшие и без вести пропавшие в годы Великой Отечественной войны земляки.

— И сам, конечно, не считал, но не хотел кого-то упустить из виду, из памяти, особенно рядовых тружеников. Это обидно было бы не только им, но и мне. Главу от автора я назвал «Большие маленькие люди», потому что о простых людях мало написано, но они заслуживают многого. В 2009 году я получил звание Героя труда Казахстана, но даже Героем войны нельзя стать, если за тобой не стоит масса людей.

«Награждают не только за прошлое»

— Хорошо, что вспомнили 2009 год. Когда вы вернулись из Акорды с наградой, я была первой, кому вы отвечали на вопросы. Вы сказали, что понимаете: отныне люди будут обращаться, просить, что нужно будет выходить на трибуну. Вы это делаете, хотя, наверное, не всегда просто дается. В области есть и другие Герои, и кавалеры высоких государственных наград, но никого не слышно. Как думаете, почему?

— Это к ним вопрос. Я и раньше знал людей, которые замыкались в себе, в своих делах, хотя могли бы кого-то научить, кому-то подсказать. Должности, даже бывшие, а также награды и звания – это авторитет, который должен работать на общество. Награждают не только за прошлое – это и будущему должно служить. Моя землячка, Герой Социалистического Труда Камшат Доненбаева, была образцом такого служения. К ней потоки шли, журналисты, в том числе. Ни от кого не слышал, чтобы она отказалась от беседы или не попыталась помочь, если была просьба. Понимала журналистов: они выполняют важную для общества работу.

Народная экология

— В мемуарах вы рассказываете, как казахи берегли землю и воду. Думаю, что молодежь, студенты даже не слышали о народной экологии. Вы могли бы выступать с лекциями?

— Не так давно аким области Кумар Иргибаевич Аксакалов сказал мне, что было бы полезно выступать в университетских аудиториях. Мне есть что сказать, и о народной экологии, в том числе. Казахи и душевное свое состояние держали в чистоте и землю уважали. Не селились на побережьях рек и озер, чтобы овцы своими катышками не загрязняли места, где живут люди, откуда берут воду. Постоянно меняли стоянки, чтобы не вытаптывались пространства. Предки наши не были беспечными. Бережливо охраняли степь от завистливых глаз. Не поджигали траву, не рубили деревьев, берегли урочища.

У казахов есть такая поговорка «даже вода требует откупа». Смысл ее точно передает отношение народа к природе. Но смогли ли мы передать такое же чувство к ней нашим потомкам? Если говорить честно, то алчность нельзя не заметить. Весной приехать посеять, осенью собрать урожай и на этом закончить полевой сезон – современные технологии позволяют работать и так. Но даже опираясь на научные достижения, надо оберегать землю, рационально ее использовать.

Иногда стремление заручиться деньгами инвесторов затмевают другие потребности. Инвестиции крайне нужны, но не любой ценой, они НЕ должны быть безусловными, нужно от всех требовать заботы о земле. Меня очень беспокоит эта мысль. Я мог бы говорить об этом с молодежью.

Со студентами я встречаюсь, но редко. Были от университетов приглашения, но я ни разу с большой аудитории не встречался – только в узком кругу. Причины этого не знаю, но уверен: до молодых не доходит наш опыт. А разве руководители учебных заведений этого не знают? Может, не хотят знать? Тогда зачем жаловаться, что их студенты не хотят работать в селах? Государство тратит большие деньги на образование, каждый год вузы выпускают, например, ветеринаров. А на производстве их нет. Зачем тогда их учить? На эту тему можно и нужно говорить много.

«Я хотел открыть Америку»

— Лично вам доходили слова учителей, запоминались?

— На уроках географии учитель навешивал на школьную доску политическую карту мира. От частых сгибов многие страны, моря и горы казались потертыми, но школяров это не затрудняло. Мне хотелось открыть Америку. Много читал про Колумба, интерес к миру и сейчас не угас, но на карте моего детского сердца в те годы были окрестности Пресногорьковки, березовые рощи, растянувшиеся по степи, как конские гривы, маленький аул с названием Маркс, затерявшийся в глубинке.

В большую жизнь я отправился из маленького двухкомнатного домишки. В упомянутом поселке имени Карла Маркса аульные сородичи построили его за один день. Это был небольшой, но вполне благополучный дом, в котором происходили хорошие события. Всего нас там проживало пятеро. Верно говорят, что если есть лад, то теснота не помеха. Жили мы здесь до 1980 года.

Не только для себя

— Меня всегда приятно удивляла ваша начитанность, слово старомодное, но объективное, если оно встречается в характеристике человека. Можно быстро заработать деньги, некоторым это удается, начитанность же требует многих лет, любви к чтению, осмысления и «примерки» полюбившихся героев на себя самого, особенно в детстве, особенно у мальчишек. Это рождается вместе с человеком или прививается школой, а чаще семьей.

— Балкен, мой отец, был человеком сметливым и на все руки мастер. Возьмет домбру, сядет, скрестив ноги, наигрывает мелодию, о чем-то думает. Аклима, моя мама, часто вспоминала, каким добрым и заботливым был Балкен. Часто сетовала: он так много делал для людей, и они ему были благодарны, но почему же он прожил короткую жизнь, если нам говорят, что получивший много благословений, много живет? Но потом добавляла, что благословение Аллаха, если человек заслужил, все равно придет — к детям, внукам. В нашей семье так и получилось. Доброе имя отца сослужило нам службу: все получили образование, добросовестно трудились, хлеб на столе всегда был, и сегодня мы стараемся не только для себя. У хорошей литературы своя огромная роль в воспитании человека.

У бабушки была своя высота

— В мемуарах вы очень тепло, с гордостью, отзываетесь о казахских женщинах вообще, и в частности, о матери, бабушке, супруге Кабырге-апай, тогда как женщина на востоке никогда или почти никогда первую скрипку не играет.

— Это стереотип. Не буду говорить о положении женщин во власти, но в семье без них проку не будет. Моя бабушка Гаухар была из тех казахских женщин, которые не склонялись перед трудностями. Происходила она из рода Уак, подрода Кытай – издавна этот род заселял узынкольские земли. Отца ее звали Нурпеис, семья жила в ауле Жанатлек, от него и места сейчас не осталось.

Бабушка отличалась от аульских женщин – красивое лицо, манера разговаривать, одежда выделяли ее и внушали уважение окружающих. Сельчане называли ее, если по-русски, «зеленоглазая старуха» — и цвет кожи, и черты лица ее были не чисто азиатскими. Близкие утверждали, что это были родовые отличия бабушки, в том числе, богатство ее предков.

Где бы я ни жил, став взрослым, бабушка всегда жила в том же доме, где моя семья, общалась с теми, с кем мы общались. У нее была своя высота – все это понимали.

Память – не сито

— Знаю людей, которые с удовольствием ищут знаменитостей, которые родились с ними в ту же календарную дату. С кем вы в один день, 19 августа, отмечаете день рождения?

— Специально никого не искал, какой смысл. Но так совпало однажды, что 19 августа пришлось на совместную командировку в Тюмень — договариваться о поставках солярки — с Бертаном Иосифовичем Рубинштейном. С нами еще был Болатай Каримович Асатов, позже первый сенатор от Костанайской области – у него 17 августа день рождения, у нас с Рубинштейном – 19-го. Я подарил Бертрану Иосифовичу бутылку коньяка, и сам забыл про этот подарок. На 90-летие получил от него приглашение, тогда в последний раз с ним встречались. Великий человек и сейчас это скажу. Я о нём всегда вспоминаю в этот день. А на своем юбилее он говорит: «Сайран, ты мне бутылку коньяка подарил, помнишь? Я не выпил, до сих пор стоит, на память, если не веришь, пойдем ко мне». Помню, что жене Кулагина – Галине Дмитриевне — 20 августа 70 лет. Память – не сито

«Жизнь в селе стала дороже, чем в городе»

— Уж так получается, что даже молодежь больше интересуется прошлым, чем будущим. Покинули село ради города, а потом по рассказам старших сожалеют, что не сохранились истоки.

— Село пустеет, какие условия там ни создавай. Это трагедия. Раньше был лозунг: поедешь в село с голоду не умрешь. Жизнь в сельской местности была намного дешевле городской — сейчас наоборот. Уголь дрова купить — в 200 тысяч не уложишься. В городе коммуналка дешевле выходит.

Заболел — надо в район ехать, а там врач не принимает. Недавно одна женщина мне рассказывала: приехала – моего терапевта нет, пошла к другому, он отказал, потому что «не своих» не принимает. Она на такси назад, домой.

Свежайший пример, я часто разговариваю с женщинами из нашего посёлка — надо было сдать анализы, в район поехала. Там не было нужного реактива — езжайте в город. В городе не могли понять, что написали в районе. Надо было туда звонить, специалиста искать, который писал — эти мытарства и доводят людей до мысли, что надо уезжать, потому что нет другого выхода. Это больное место: сколько бы ни говорили об этой проблеме, лучше не становится.

Правда, жалобы на образование поутихли. Медицина — самое больное место. Стали ФАПы строить, но нет специалистов, хирургов, терапевтов не хватает и в районных больницах. Я давно хотел наладить стоматологию в Харьковском, оборудование купил. Но в деревне стоматолог не заработает денег, клиентура маленькая. Если что- то купить надо — опять же в городе приходится искать, и все это — затраты. Вот и переселяются в город: ради детей, из-за медицины, дорогой коммуналки. В этом вся соль.

Капитализм — хуже этого строя нет. Вот когда ходишь пешком, воспоминания – как река. Почему–то больше светлых воспоминаний о советском времени. Всё перелистываешь, как было, и кто был.

Фото Сергея МИРОНОВА из архива «КН»