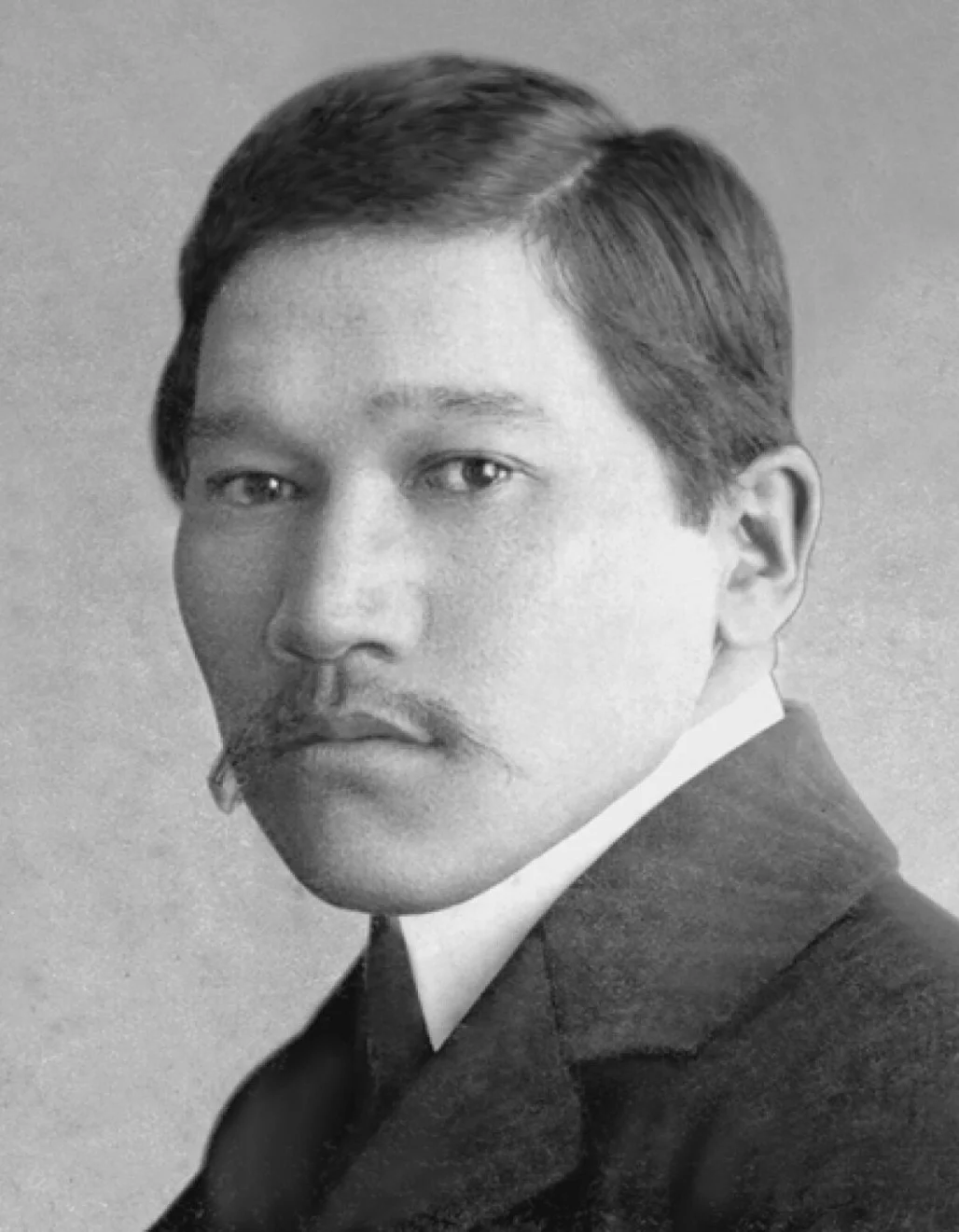

Мы знаем Мыржакыпа ДУЛАТОВА, прежде всего, как поэта, публициста, автора первого казахского романа. Но нашего земляка вполне заслуженно называют и первым казахским математиком. Именно Дулатов был автором первых учебников по арифметике на казахском языке.

Время расцвета

В Национальной библиотеке Казахстана хранится экземпляр задачника по арифметике для второго класса, изданный в 1921 году в Казани. Любопытно, что в нем Дулатов использовал индо-арабские, или персидские цифры. Но уже через год в учебнике, выпущенном в оренбургском «Киргосиздате» цифры были заменены на современные – арабские. Любопытно и шестое издание книги, на титульном листе которой название задачника написано одновременно арабской вязью и яналифом, новой азбукой на основе латиницы. Содержание книги напечатано все еще арабской вязью. Полноценный новый задачник на яналифе автор издать не успел. В 1928 году Мыржакыпа Дулатова, Ахмета Байтурсынова и автора первого учебника по педагогике на казахском языке Джусупбека Аймаутова арестовали.

Редкая сегодня книга – ежегодник «Весь Казахстан» за 1925 год со штемпелем библиотеки института Ленина при ЦК РКП (б) – содержит ценную информация об учебной литературе, выпускавшейся в то время в республике. Среди самых активных авторов – Ахмет Байтурсынов и Мыржакып Дулатов.

Первая часть учебника по математике «Есеп құралы» Мыржакыпа Дулатова объемом два печатных листа увидела свет в 1922 году тиражом 15 тысяч книг, а вторая часть задачника – уже размером три с четвертью печатных листа общим тиражом 48750 экземпляров. «Книга для чтения» Дулатова была довольно объемной для того времени – семь с половиной печатных листов, и вышла впечатляющим тиражом 120 тысяч учебников.

Издавал Дулатов в тот период и художественные книги. Четырехактная пьеса «Балкия» разошлась количеством 20 тысяч книг. Период с 1921 по 1927 год был расцветом учебного книгоиздательства в Казахстане, не омраченного гнетом цензуры.

Как делали врагов народа

В то время, когда Дулатов уже сидел в Бутырской тюрьме, вышел третий том Малой советской энциклопедии, где в статье «Казахский язык и литература» последователями Абая назвали «А. Байтурсынова, первого редактора казахской газеты и автора грамматики, М. Дулатова, автора первого романа «Бакытсыз жамал» (1910), поэтов М. Джумабаева, С. Торайгырова».

Одновременно в республике развернулась кампания «разоблачения» деятелей Алаш-Орды. Тот же ежегодник «Весь Казахстан» 1932 года клеймил алаш-ордынцев как врагов народа и указывал на их якобы подрывную деятельность. Вот прямая цитата из книги: «В статье «Казахская литература» в сборнике «10 лет Казахстана» приводятся такие примеры антисоветской работы алаш-ордынцев. Букейханов перевел слова Ленина «молодежь надо воспитать в духе коммунизма» так: «молодежь нужно пропитать коммунистическим зловонием». Умбетпаев, окончивший советскую академию генерального штаба, в своей книге «Военные термины» слово «отряд» перевел словом «налетчик», слово «ура» словом «алаш». Дулатов в своем арифметическом задачнике дает такую задачу: «казах из имеющихся у него пяти овец одну отдает милиционеру как взятку. Сколько у него осталось овец?».

Титульный лист задачника 1928 г.

Даже без разбирательства и обращения к первоисточникам ясно, что эти примеры авторы статьи «Казахская литература» просто выдумали. Вот реальные примеры из задачника Дулатова 1928 года: «Мотоцистерна прошла 4 км и израсходовала 10 л бензина. Сколько литров она израсходует на 1 км?», «Если три ковша наполняются за три минуты, за сколько минут наполнится один ковш?», «Если в одном ковше 5 л воды, сколько литров будет в шести ковшах?». Никаких упоминаний о милиционерах и взятках. Примеры построены на предметах быта, названиях животных, деревьев, фруктов и т.д.

Служба службой

В прессе того времени также сообщали, что литературный язык наконец-то стал достоянием широких масс, а не привилегией кучки алаш-ордынской интеллигенции. Переход казахского языка на латиницу подавали как отказ от чего-то темного, отсталого и мистически-религиозного. «В этом отношении огромную роль играет переход на латинизированный алфавит, изучение которого во много раз доступнее, чем изучение арабского алфавита. Статистика ликвидации неграмотности на новом алфавите доказывает его приемлемость и легкость восприятия. На новый алфавит перешли все школы, в огромной части перешло книжное издательство, а с 1 мая 1931 года краевая газета «Енбекши казак», а затем и вся остальная периодическая печать».

В 1933 году вышла книга «Очерки по казахскому фольклору и казахской литературе» М. Баталова. Само по себе издание интересное и ценное в плане изучения степного фольклора и его влияния на современную литературу Казахстана. Но автор тоже внес свою лепту в «разоблачение» Алаш-Орды. И это при том, что Баталов был лично знаком еще по Оренбургу с Ахметом Байтурсыновым, Сакеном Сейфуллиным, Жусипбеком Аймауытовым, Тельжаном Шонановым. Казахские писатели помогали этнографу в его исследовательской деятельности. Но дружба дружбой, а служба службой.

Вот что автор очерков писал о Дулатове: «Националисты имели и своих профессионалов среди поэтов и писателей. Из них в период борьбы с царским самодержавием следует выделить Мыржакыпа Дулатова, ученика и последователя Байтурсынова. До 1918 года он работал в газете «Казах». Член Алаш-Ордынского правительства, сражался в контрреволюционных отрядах против большевиков. Его произведение «Проснись, казах» – слабое по форме, не мотивированное, не глубокое». И так далее, и тому подобное.

Можно, конечно, сказать, что в 1933 году, в разгар репрессий, многие клеветали, боясь за семью, за собственную жизнь. Однако были и другие примеры. Например, Николай Заболоцкий. Несмотря на пытки, друзей не оболгал.

Путь к просвещению

Между тем в своих «не мотивированных и не глубоких», по мнению Баталова, статьях Мыржакып Дулатов рассказывал землякам о том, как далеко уже ушел прогресс в XX веке, пока степняки пребывают в оковах феодальных отношений: «Поверьте, уже изобретен беспроволочный телеграф, и вы не почувствуете, когда его сигнал пройдет через вас. Машины научились ходить под землей, это чудесное изобретение, но чудо само собою не появляется, а изобретается человеком посредством науки. Существуют электрические машины, дающие свет без масла, ночью их свет подобен дневному. Граммофон воспроизводит звуки, говорит и поет, цитирует стихи.

Люди, не видевшие этого, не поверили бы, но, я думаю, многие уже видели. Есть телескоп, показывающий небесные тела, светила, находящиеся на далеком расстоянии. Вещи с пуговицу становятся с верблюда – это тоже дело науки. В России много фабрик и заводов, таковые полезны народу тем, что удешевляют вещь и делают доступной беднякам. Появились сенокосилки, посредством которых за короткое время можно накосить в разы больше, есть сохи, сеялки, приносящие много пользы. Появились типографские машины, печатающие книги, газеты и журналы и дающие доступ к просвещению народа».

Последнее фото Дулатова. Соловки, июнь 1929.

В своих призывах к народу проснуться и встать рядом с другими просвещенными нациями, Дулатов близок к Абаю. Абай первым в своих «Словах назидания» рассказал землякам как устроен мир. Дулатов, Байтурсынов, Букейханов и их соратники по партии «Алаш» мечтали об одном – чтобы и в вековую степь пришли прогресс, наука и образование. Сегодня все это есть. А началось это сто лет назад с учебников арифметики, родного языка, литературы, ставших для нас символами безудержного стремления в будущее.