Мне кажется, это самая интересная глава из ненаписанной книги про полковника Рюбина и созданный им конный завод. И вот по какой причине.

Все истории из этой книги вполне достоверны, потому что в основе их рассказы современников полковника. Но есть в них моменты, которые пришлось домысливать, представлять, как это могло быть. В этой же главе нет ни словечка придуманного, всё как оно было, и хорошее, и плохое. Без малейшего намека на желание что-то приукрасить или, наоборот, очернить. Хотя записаны эти мемуары старых людей были в советское время, и наверняка ведь кому-то хотелось сказать что-нибудь про иго самодержавия. Но никто никакого случая, порочащего царских угнетателей, не припомнил.

Родились эти документальные сюжеты таким образом. В 1978 году бывший в то время директором ОПХ «Заречный» Николай Моисеевич Дядик решил, что пора писать книгу про историю Конезавода (ныне — Заречный), который к 70-ым годам был на пике своих достижений. Здесь можно много рассказать про те счастливые времена, но сегодня в них и сам веришь с трудом. Николай Моисеевич собрал самых возрастных конезаводцев, рожденных еще во времена царизма, и попросил их рассказать о том, как они тогда жили.

Напомню, это был 1978 год, а рассказчикам далеко за 80, а то и под 100 лет. Можете только представить себе, что они пережили. Этих стариков и старушек я сам хорошо помню. Бывало, подъедешь за буханкой хлеба в дальний магазинчик, а бабуля идет мимо и от любопытства буквально ест тебя глазами. Кто такой, зачем приехал, за водкой, поди. Эти бабули слышали и знали о поселке и его обитателях все, можно не сомневаться.

Анна Павловна Тарасова, 1904 года рождения:

— Отец мой Зотов Павел Герасимович, работал слесарем-механиком на конном заводе у Рюбина. Мать моя жива (запись сделана в 1978 году — Прим. авт.), ей 98-й год, чувствует себя хорошо, все помнит, поэтому она может что-нибудь дополнить.

Рюбин был крупный ростом, стригся под ежик. Всегда был в полковничьей форме. В 6 часов утра он был уже на ногах. Я никогда не слышала, чтобы он кого-то оскорбил. Он уважал тех, кто умел хорошо работать. Он всегда интересовался, как люди живут. Если кто приезжал жить и работать, он всегда узнавал, какая семья, давал распоряжение, чем помочь, дать скота. Не любил тех, кто плохо работает. Отца он называл самородком.

Около дома Рюбина был хороший колодец. Белье женщины ходили полоскать на речку. Были сделаны специальные полоскательные теплицы. Еще говорили всегда про тех женщин, которые полоскали дома белье: «Какая она хозяйка, она белье в корыте полощет».

Рюбин уезжал в 1917 году, уже было Временное правительство. Уезжал Рюбин весной, помню, было половодье. Я еще разговаривала с их горничной, когда мы вместе через реку переправлялись. Она везла их вещи, серебряную посуду.

Ольховский Ефим Ефимович, 1889 года рождения:

— Когда мне исполнилось 12 лет, я пошел работать на конном заводе. Работал только в летнее время, зимой учился. Мы, подростки, работали на сенокосе, ворошили и сгребали сено. Платили нам по 50 копеек в день, питание было от завода, кормили рабочих хорошо, но и работали все много.

Помню, первую свою получку я отдал матери. Платили каждую неделю, и я получил за неделю 3 рубля. Бегом прибежал домой, отдал деньги матери. Она мне купила брюки, фуражку, ботинки, пояс — все к школе.

Территория конного завода простиралась до Майкуля, там было его отделение. От Затоболовки до Майкуля шла трехверстная прогонная полоса. Я видел, как тут прогоняли лошадей. На этой полосе всегда проходила вооруженная охрана на верховых лошадях. Людям запрещали здесь косить сено. Помню, в детстве я ходил на эту полосу за ягодами. Собираю ягоды и иду за всадником вслед. Боялся, что заметят меня, шел, пригибался.

Мне сейчас 90-й год. Я проучительствовал в Кустанае 40 лет. В ауле мугалимом 5 лет был. Преподавал русский язык. Потом уже преподавал и казахский язык. Выучил этот язык, сдал экзамены на звание учителя и преподавал в Лихачевке русский и казахский языки. Мне платили надбавку 15% за преподавание казахского языка. У нас в семье все знали казахский язык.

Григорий Захарович Соломатко:

— Рюбин сам выезжал под Астрахань и выбирал маток. Жеребцов брали под вексель, каждый месяц приводили на проверку. Но это было не при мне. При мне уже вывели жеребцов кавалерийских. Готовили лошадей для кавалерии…

Елизарова Анастасия Лаврентьевна, 1896 года рождения:

— Я росла и воспитывалась в монастыре, вернее, в приюте при монастыре. Пять лет я работала прислугой у Рюбиных. Потом стала горничной. Меня не обижали, Рюбин был человек уважительный. Сколько я работала у Рюбиных, никогда не было мне замечаний. Мы, прислуга, жили в одном с Рюбиными доме.

Я вышла замуж в Рязановке. Работала на огороде, свинаркой, дояркой. Всю свою жизнь проработала на конном заводе. Теперь семь лет как не работаю. Получаю сейчас пенсию 45 рублей. Стажа мне не хватило, хотя работала с детства. Ведь у Рюбиных никаких документов не оформлялось, ничего не сохранилось. Вот и пришлось работать до 71 года. Работала я с 9 лет…

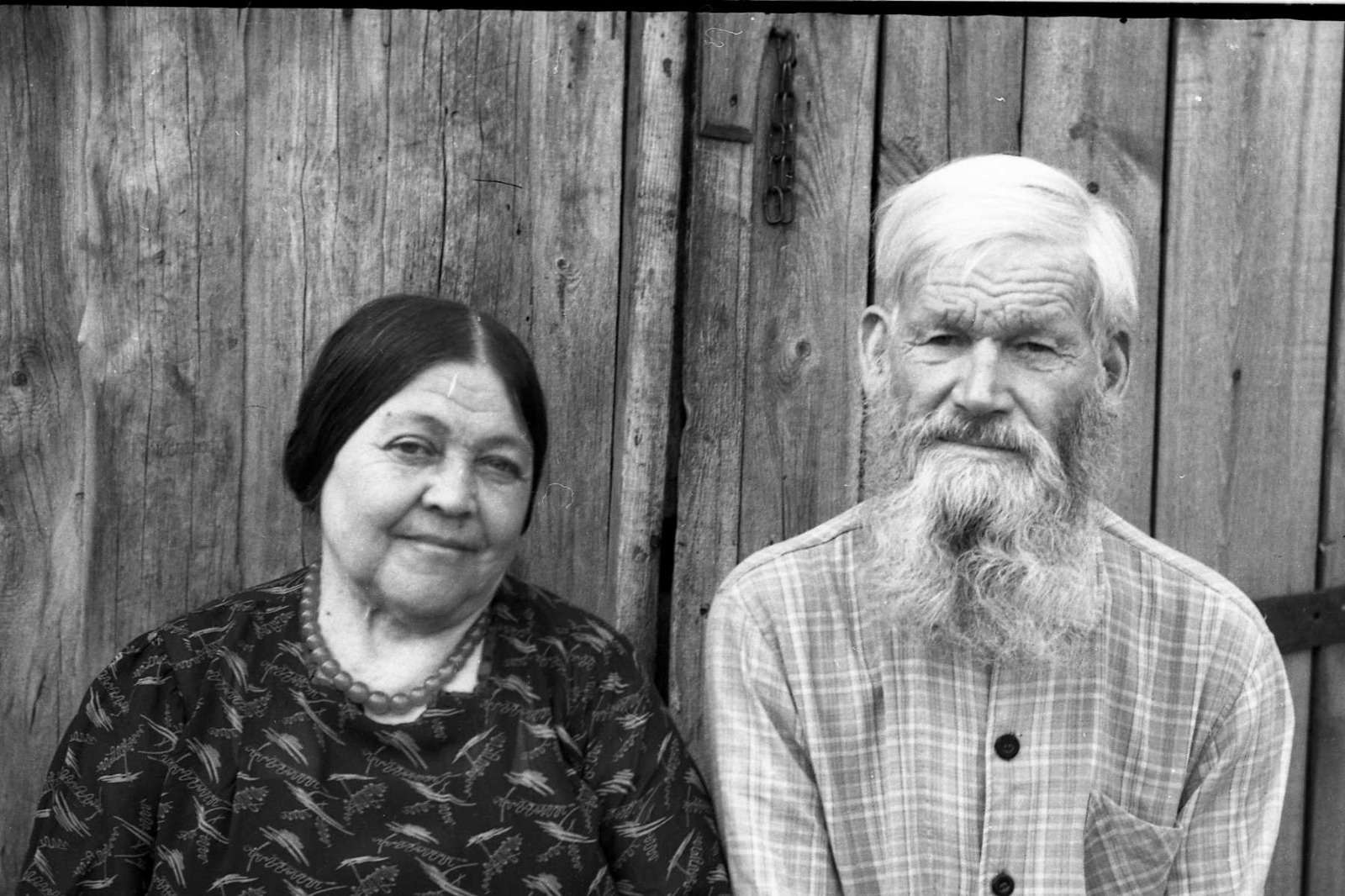

А вот и человек, которого я знал лично. Алексей Леонтьевич Тявин, из числа еще столыпинских переселенцев. Работал он, кажется, фельдшером в лазарете. Будучи начинающим журналистом, во время выборов я всегда приезжал к нему — он жил с женой в старом офицерском доме. Дом, правда, к тому времени обветшал и никому в голову не приходило его реставрировать. Алексей Леонтьевич всегда был в хорошем настроении и искренне радовался жизни. Такой снимок с бодрым пожилым человеком любили публиковать в репортажах о выборах в любые органы власти.

Алексей Леонтьевич Тявин, 1894 года рождения:

— Квартиры здесь были очень уплотненные, почти в каждой жили по две семьи. Вот мы жили, нас было семь человек, да с нами жила семья зятя, четыре человека. А квартира наша была поначалу в саманной казарме около конторы. Пахали на быках, сеяли и боронили на лошадях.

А это еще раз Тарасова, но уже про более поздние времена:

— В январе 1923 года у меня была свадьба. Конный завод дал несколько пар лошадей. Был сделан «красный выезд», в церковь ездили венчаться…

Между собой люди жили дружно. Собирались несколько человек по воскресеньям и, допустим, для одной семьи накосят сена. Хозяйка готовит только обед, махорку и водку. Накосят сено, стог поставят. В следующий раз другой семье накосят. Одному ведь трудно накосить сена на зиму для своего скота. А вот так собирались несколько мужиков и для себя сообща делали.

При советской власти здесь (в Затоболовке — Прим авт.) был детдом. Помню, как еще из Америки привозили хлеб, этим хлебом кормили детей. Ширяева была первым директором детдома.

И здесь необходимо сделать небольшую ремарку. Этот детдом, который был в Затоболовке в голодные 20-ые годы и спасал от верной гибели детей, словно провалился во времени. Иногда мелькает нечто про голодомор, американскую Администрацию помощи (ARA), которая присылала тысячи тонн продовольствия, несмотря на то, что США официально не признавали Советскую Россию. К сожалению, никаких конкретных следов этого детдома пока мне не попалось.

Если перелистать еще раз всё, что было продиктовано и записано, можно найти немало любопытных историй. Но, пришло время рассказать о правой руке полковника Рюбина. О простом уральском пареньке, который прожил долгую яркую жизнь.

Фото из архива автора.