Сегодня, в День Победы, каэновцы вспоминают своих дедушек и бабушек, родителей и прадедов, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Кто на фронте, кто в тылу отдавал силы, здоровье, жизнь ради Победы. Ради нашей Победы!

У деревни Крюково

«26 раз он вступал в бой с фашистскими гадами, пять раз выходил из окружения, сохраняя личный состав и материальную базу подразделения… В самые критические моменты я отправлял его на самые опасные боевые задания. Обладая кристальной честностью, он не ведал страха…», – так написал о политруке 1073-го стрелкового полка Панфиловской дивизии Жалмухамеде БОЗЖАНОВЕ его боевой командир Бауржан Момышулы.

Дядя моей матери Жалмухамед Бозжанов погиб 8 декабря на подступах к деревне Крюково Московской области в неравном бою с гитлеровцами. В семье его ласково звали Жолтай. «В 1940 году Жолтай-ага приехал в отпуск по завершении советско-финляндской войны, – вспоминала мама. – Приехал проведать родных, невесту Аклиму. Мне дядя подарил финскую тюбетейку-шестиклинку паталакки. Все удивлялись, что у финнов такой же головной убор, как у казахов».

На сайте «Подвиг народа» есть описание действий Бозжанова, за которые он позже удостоился ордена Боевого Красного Знамени. Когда фашисты попытались отбить деревню и станцию в очередной раз, в бой вступил 1073-й стрелковый полк. Немцев было в несколько раз больше. Несмотря на шквальный огонь нашей пулеметной роты, враг вновь собирался в цепь и шел в атаку. Для того чтобы сбить фашистов с толку, ротный политрук Жалмухамед Бозжанов соорудил передвижную пулеметную точку на санях, и возникая в разных местах, сеял панику в рядах противника.

Мой дед – герой книг «Волоколамское шоссе» Александра Бека, «Мои фронтовые друзья» Малика Габдуллина, «За нами Москва» Бауржана Момышулы, «Истина и легенда» Азилхана Нуршаихова. В Кызылорде есть улица братьев Бозжановых. Старший брат Нурмухамед Бозжанов известен как председатель Верховного Совета Казахской ССР, первый секретарь Алма-Атинского обкома партии. Средний брат Жармухамед вернулся с войны инвалидом, после возглавлял Казахское общество слепых.

Братья Бозжановы – наши земляки. Место рождения – аул Жаугашты (аул Карпыка), ныне село Красноармейское Денисовского района.

Поэт Сергей Островой, написавший песню «У деревни Крюково», говорил, что его Крюково – собирательный образ, ведь сел с таким названием в России – десятки. Но когда я слышу слова «Лейтенант израненный прокричал: «Вперед!» У деревни Крюково погибает взвод», мне почему-то хочется думать, что это про моего деда. Ведь деревня Крюково из «Волоколамского шоссе» Александра Бека – самая известная из всех.

Мурат ТЮЛЕЕВ

«Тихая» история

В семье моего прадеда Алексея Николаевича КОСКОВА о войне не говорили. 9 Мая отмечали всегда – дома собирались сослуживцы. Но о том, как и где воевал, Алексей Николаевич детям не рассказывал. Эта часть его жизни навсегда ушла вместе с ним.

Алексей Николаевич умер, когда ему было 37. Дало о себе знать пулевое ранение – второе, полученное на фронте. С пулей в легком он прожил чуть больше десяти лет. Поэтому прадеда я видела только на фотографиях.

На снимках он всегда в форме. В 1941 году Алексей Косков окончил военное училище и сразу же был призван на фронт из города Оханска Молотовской области (ныне Пермской). О его дальнейшем пути есть лишь обрывочные сведения. Известно только, что воевал в Венгрии, освобождал Прагу. Из Праги был демобилизован в связи с ранением, которое спустя годы стоило ему жизни. Был награжден Орденом Красной Звезды.

После войны Алексей Николаевич служил в Уральском военном округе, потом – в военкомате города Кунгура.

– Папа не любил говорить о войне, – говорит бабушка Нина Алексеевна. – Раньше у нас были пионерские костры, куда всегда приглашали фронтовиков. Но что они детям расскажут? Отвечали не слишком охотно, о заслугах умалчивали. А дома папа вообще ни слова об этом не говорил. Единственный раз помню его расстроенным. Тогда развенчали культ Сталина, и из нашего дома исчезло собрание его сочинений. Я спросила папу, где книги, на что он ответил: «Подожди, вырастешь – поймешь».

9 мая в доме Косковых всегда собирались гости – сослуживцы. С каждым годом фронтовых товарищей становилось все меньше. В последний раз их вместе бабушка видела на похоронах отца. Хоронили капитана Коскова с почестями – залпами, флагами, оркестром.

Прадеда нет уже очень давно, но тема войны в нашей семье до сих пор остается «тихой». Бабушка даже военные фильмы не смотрит, потому что не любит, когда историю «переворачивают». Нет, дело не в забвении. Скорее, это особая форма памяти – без громких слов и пафоса. С уважением к тому, какой ценой досталась Победа.

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

А я и не знал…

Когда на экране начинается старая песня о дураках-политруках, я сразу выключаю этот сериал. Мой отец, Моторико Михаил Георгиевич, начинал политруком и уверяю вас, он не был таким негодяем, как их изображают сегодня сериалы.

У него было четыре брата, и все они воевали. Но еще до войны отец успел поступить в Ленинградский сельскохозяйственный институт. Удивительно, как умудрился мой дед Егор Антонович наскрести денег на институт одному из пятерых сыновей? Как отец решился из своей смоленской деревни отправиться в Ленинград, где он там жил и на какие доходы? Этого я не знаю, к сожалению, а он никогда не рассказывал.

Когда прокричали репродукторы беду, он сам пошел в военкомат. А чего ждать, парней1920 года рождения первыми брали в армию. Его тоже взяли и сразу политруком, потому что не так уж много среди молодых бойцов было студентов-второкурсников. Как и где его учили артиллерийскому делу, мне тоже неизвестно. Но хорошо знаю, что с первых дней блокады Ленинграда он был там, где намечался прорыв. На том самом Невском пятачке.

Он там не просто был, со своим артиллерийским дивизионом, он отбивал ежедневные атаки фашистов на эту полоску ленинградской земли. К медали «За оборону Ленинграда» добавился памятный знак «Ветерану Невской Дубровки», цену которому знали только фронтовики. Когда прорвали блокаду и погнали зверье на запад, он был уже опытным артиллеристом.

Он почти ничего не рассказывал о войне. Только не раз удивлялся, что за все это время ни разу не был ранен. И ведь не прятался никогда, наоборот. На сайте «Подвиг народа» мои сыновья нашли его представление на орден Великой Отечественной войны I степени. Это было под Кёнигсбергом, не назову деревушку, машинка в полку была с изрядно побитым шрифтом. Но смысл такой. Фашисты пошли в контратаку, а полк отца встал у них на пути. И капитан Моторико, как говорится в приказе, с риском для жизни выдвинулся на нейтральную полосу и корректировал разгром врага. В том же приказе и живая сила, и «Тигры», и «Фердинанды» и прочая нечисть. Сохранился снимок после тех боев, на нем он крайний слева с новенькими майорскими погонами на плечах.

После Победы его оставляли в армии, обещали генеральское звание. Но он продолжил учебу, на этот раз в Московском зооветеринарном институте. И уже с молодой женой, выпускницей того же института, в 1947 году приехал в Кустанай, точнее, в Конезавод №48. С конкретной целью — завершить создание Кустанайской породы лошадей. Но это уже совсем другая история.

Владимир МОТОРИКО

Народ, который не сломить

Моей бабушке Людмиле Сергеевне ВИНОГРАДОВОЙ не повезло (или повезло – родители так спасали и от голода): ее нескольких месяцев от роду подкинули в Кунгурский детский дом в Пермском крае. Написали на записочке только имя. Фамилию и отчество придумали воспитатели.

Когда в 1942 году в Пермь (а тогда город Молотов), эвакуировали Ленинградское хореографическое училище, был объявлен отбор детей в балетную школу. Педагоги отобрали и нескольких сирот, включая мою бабушку. Какое-то время шестилетняя Людочка занималась и жила при школе. То было самое счастливое время, рассказывала бабушка. Ученикам выдавали хороший паек – три булочки хлеба, кусочек масла и ложку сахарного песка. Но потом сменился директор детского дома, который просто забрал сирот обратно, поставив крест на их балетном будущем.

Бабушка часто рассказывала нам, своим внукам, о тяготах военного детства, шутя и весело. Только позже я поняла, какая трагедия за этим стояла. После завтрака дети уносили с собой в комнаты кусочек хлеба с маслом. Хлеб, особенно в холодное время года, мочили в воде, чтобы он разбух, потом клали между рамами и замеряли ниточкой. Так детям казалось, что хлеба больше, сытнее. Масло кто-то сразу съедал, а моя бабушка с несколькими ребятами решили как-то собрать его ко дню рождения каждого из компании. Да оказалось не судьба. Зарытый в сугроб кувшинчик с маслом нашла собака. Она съела все масло и долго бегала по двору с кувшином на морде. А дети в окне плакали.

Голод терзал все время. Поэтому более смелые, как моя бабушка, ночью сбегали на поля воровать турнепс. Этот корнеплод был чуть больше репы. Сельчане сирот-воришек не жаловали и не жалели. Как-то бабушка с подружкой упали в яму-ловушку на поле и просидели там всю ночь, пока утром их не забрал воспитатель.

В моем детстве бабушка, гуляя со мной, часто показывала, какую траву можно кушать, какую нет. А я, наивная, не задавала вопросов, считая это само собой разумеющимся. При этом моя бабушка всегда была веселой и задорной, любила петь и танцевать. Несмотря на пережитые трудности, обожала жизнь… Необыкновенной силы воли и стойкости советский народ невозможно было победить.

Людмила КРУГЛОВА

Пока папка не вернётся домой

Как рассказывала бабушка, в семье моих прадедов ФЕФЕЛОВЫХ было десять сыновей и одна дочь. Сколько точно мужчин из этой фамилии ушли на фронт, не знаю, но с войны вернулись двое – мой дед Кузьма Григорьевич (на снимке) и его брат Филипп.

Дед Кузьма: 1894 г.р., образование – четыре класса, беспартийный, служащий, судимый. Посадили его в 37-м, когда бабушка была на сносях. Не думаю, что по причинам политическим – до ареста дед заведовал угольным складом. Как бы то ни было, в июне 41-го Кузьма Григорьевич отбывал наказание в городе Алейске Алтайского края. Здесь была сформирована штрафная команда из добровольцев. Дед Кузьма в их числе.

В приказах военного командования такие бойцы, как мой дед, учитывались в массе, именной список упомянутой команды из Алейска, в котором Кузьма Фефелов самый старший по возрасту, был составлен для представителя Дальневосточного фронта капитана Стаценко. Известно, что в 41-м эшелоны, которые отправлялись на Дальний Восток на случай, если Япония объявит войну, после шифровки Рихарда Зорге «Рамзай не будет», в срочном порядке перенаправили под Москву.

В нашей семейной истории военная биография деда не всегда сходится с данными военных архивов. Мне рассказывали, что дед был под Москвой. Но архивы этого не подтверждают. Бабушка вспоминала, что дед, будучи ездовым, получил тяжелое ранение в боях под Великими Луками. На сайте «Память народа» деда называют стрелком: «При поступлении в состав 7-й роты 3-го батальона 235-го полка 28-й Невьянской дивизии в районе города Полоцка (Белоруссия. – Прим. авт.) был ранен». Здесь же дается характеристика бойца: показал себя примерным, дисциплинированным, отличником несения службы, имеет 8 поощрений, взысканий не имеет. Фефелов Кузьма Григорьевич с 24.05.1944 года по 04.07.1944 г. воевал на Втором Прибалтийском фронте, и до окончания войны на Прибалтийском и Ленинградском фронтах.

Медаль «За боевые заслуги», как и за Победу над Германией, дед получил, когда война уже закончилась. Восемь поощрений, упомянутых в архиве, как я думаю, заменяли деду медали. Судимых награждали нечасто. И потомки чтут и помнят СВОЕГО воина не за медали. Мама рассказывала, как младший брат, когда солдаты стали возвращаться с фронта, ходил ночевать в Шипуновский райвоенкомат. Ни дома, ни в РВК ничего не могли с ним поделать. В конце концов выделили скамейку, на которой он спал, пока папка не вернулся домой.

Людмила ФЕФЕЛОВА

Награда сорок лет спустя

Мой дедушка Петр Федотьевич ЧЕЧИН каждый раз, когда кто-то из нас, родных и близких, спрашивал о той войне, повторял: «Такое видеть страшно, но не менее страшно вспоминать и рассказывать…».

Сегодня, если набрать запрос на ФИО моего дедушки, то находишь пятерых полных его тезок, которые тоже воевали во время Великой Отечественной войны. Вернулись живыми только два Петра Чечина. Один из них – мой дед.

Он родился еще до Октябрьской революции в живописной деревушке Гатьковка Рославльского района Смоленской области. Сейчас на карте нет такой деревни, но я еще застал ее «при жизни».

Нас, внуков, бабушка водила посмотреть на малую родину наших предков. Помню, что это очень красивое место, как с картин Шишкина: бревенчатые дома посреди густого леса на пригорке, с которого течет речушка. И именно здесь проходили жестокие бои, когда фашисты шли на Москву и когда отступали обратно. Поэтому до сих пор чуть ли не у каждого лесного околка были и есть братские могилы…

Мой дед не с первых дней войны попал на фронт. Он, как один из конюхов-передовиков, перегонял табуны в тыл. Тогда думали, что война недолгая – отгонят лошадей и вернутся домой. Но нет. После подготовки в военной спецшколе он пошел воевать в пехоту, был стрелком 669-го стрелкового полка 212-й стрелковой дивизии. На передовую вышел в 1943 году. Освобождал свою родную Смоленщину, а затем Украину, Беларусь. Был ранен в ногу, но продолжал воевать.

Однажды, уже в 1944-м, как рассказывал дед, их стрелковая рота попала в окружение и долгое время пробивалась к своим с боями. Без танков, без зениток и пулеметов. Когда закончились патроны, в бой шли со штыками. Дед говорил: «Страшно вспоминать – либо ты убьешь, либо тебя…». И пробились. Ранены были все, но живы, даже «языка» с собой привели. Однако в те жесткие годы всех, кто хотя бы на день попадал в окружение, отправляли «на проверку»… Их проверяли не один месяц. В итоге большинство демобилизовали.

Дед вернулся домой, а затем с женой и детьми поехал на целину, в поселок Ново-Урицк (сегодня Сарыкольский район). Работал строителем в СМУ-209. Воспитал пятерых детей, семь внуков. Среди его наград медали «За боевые заслуги», «Ветеран труда», «Ударник коммунистического труда». А вот орден Отечественной войны II степени ему вручили 40 лет спустя, в 1985-м. Только тогда признали заслуги их стрелковой роты, в живых из которых к тому времени остался только мой дедушка.

Николай СТАДНИЧЕНКО

«Пропал без вести»

Такая сухая формулировка как многоточие в жизни более чем двух миллионов советских солдат. Эту цифру озвучивают современные историки. В числе таких пропавших бойцов и мой прадед по материнской линии Петр ОРЛОВ.

Родился он в 1905 году в Тверской области (позже Калининская). До революции 1917 года получил хорошее начальное образование, был грамотным и даже играл на нескольких музыкальных инструментах. Работал учетчиком на Никольском спиртзаводе. Позже стал заместителем главного бухгалтера, а затем получил должность главбуха. Женился, в семье родились трое детей (дочь и два сына, один из которых мой дедушка). По рассказам жены Петра Михайловича, на заводе его ценили, он часто получал грамоты, помогал другим предприятиям сдавать годовые отчеты.

В сентябре 1941 года Никольский спиртзавод был эвакуирован в Челябинскую область. Оборудование и сотрудников с семьями отправили на станцию Злоказово (Южно-Уральская железная дорога). Петр остался в Калинине сдавать отчет, и лишь через месяц вновь увиделся с родными уже на Урале. Но жизнь и работа в тылу были совсем недолгими.

Согласно скудным архивным документам, которые на сегодня удалось отыскать нашей семье, Петра Орлова призвали в армию в 1942 году. Место призыва – Кусинский РВК (Челябинская область, Кусинский район). Сначала был в Камышловских лагерях в Свердловской области, где в кратчайшие сроки готовили молодых бойцов к отправке на фронт. А после попал в ряды 397-й стрелковой дивизии. Но уже через несколько месяцев, осенью, семье пришло извещение о том, что Петр пропал без вести гдето под Старой Руссой, судя по всему погиб 30.09.1942 г.

Это все, что нам известно о прадедушке. Рядовой боец, не вернувшийся с поля сражения. Для семьи он навсегда останется защитником Родины, нашим героем.

Надежда ГУРЕНКО

Как мало и как много

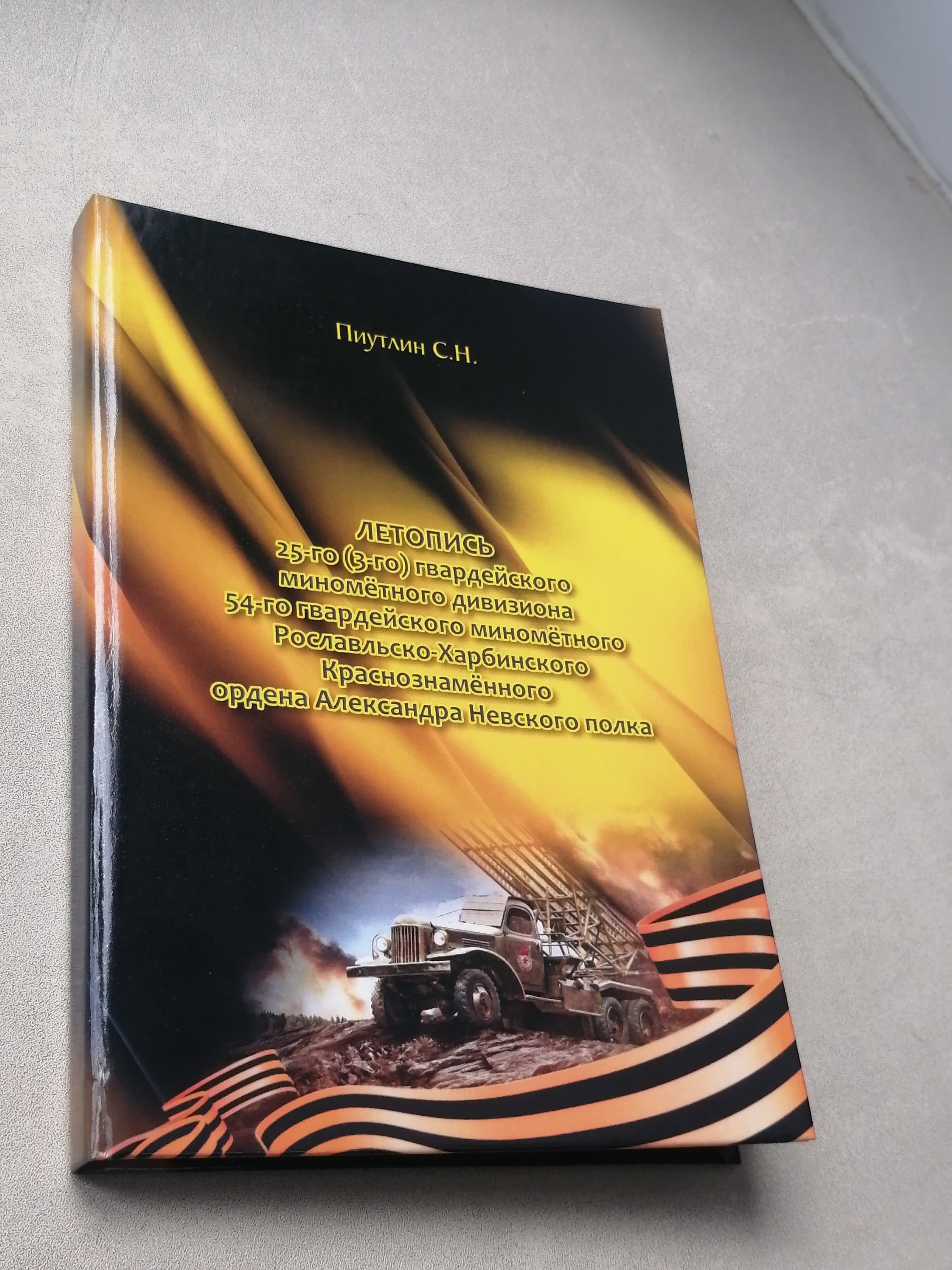

Материал о своем деде я собирал больше десяти лет. В итоге в этом году издал книгу. Специально для своих сыновей.

Я не видел деда живым. Но несмотря на это хотелось побольше узнать о нем. По словам родственников, он не любил рассказывать о войне. На помощь мне, как и многим другим, пришел сайт Министерства обороны РФ «Подвиг народа».

Вообще материал о деде я собирал лет 10-12. В 2022 году в Интернете наткнулся на статью о том, что в Ярославле (РФ) внук ветерана 54-го ГМП ищет родственников бойцов для совместной работы в поиске сведений о воинах минометного полка. Обменялись материалами. Результатом многолетней работы стала книга «Летопись 25-го (3-го) гвардейского минометного дивизиона 54-го гвардейского минометного Рославльско Харбинского Краснознаменного ордена Александра Невского полка».

Эту книгу я написал для своих сыновей. Чтобы оставить им память о прадеде, которую они передадут дальше. Чтобы, прочитав книгу, они прочувствовали то, с чем столкнулись наши деды и прадеды, какие лишения выдержали, какие подвиги совершали. Чтобы не верили в переписывание истории, ведь Победу одержал многонациональный народ Советского Союза.

Мой дед, ветеран Великой Отечественной войны, Александр Васильевич ПИУТЛИН, родился 9 марта 1909 года в селе Подлубово Кармаскалинского района Булгаковской волости Уфимского кантона Башкирии. До войны успел создать семью. 5 июля 1941 года Бузовьязовским РВК был призван в Рабочее–Крестьянскую Красную армию.

На фронте с августа 1941 года. Служил водителем БМ (боевая машина) в 25-м (3-м) дивизионе гвардейских минометов (прославленные «Катюши»). В сформированном в августе 1941 года 25-м отдельном гвардейском минометном дивизионе направлен на Юго-Западный фронт. Участвовал в уничтожении Штеповской группировки противника.

В составе 33-й армии Западного фронта участвовал в битве за Москву. Ржевская операция, Букань, Жиздра… Смоленская операция, бои на Витебском направлении, Земландская операция в Восточной Пруссии, взятие Кенигсберга… Война с Японией. Менялись направления, армии, фронты, в подчинении которых находился минометный дивизион, в котором всю войну прошел мой дед.

Награжден двумя медалями «За отвагу», медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией». Вернулся домой в феврале 1946 года. Он умер 9 июня 1956 года в возрасте 47 лет. Как мало и как много он сделал в своей жизни.

Сергей ПИУТЛИН