На этот эксперимент меня подвигло отсутствие разговорной практики в английском языке. Неоднократно сталкиваясь с мнением экспертов о том, что лучший способ – это метод спецслужб, я решил учить наизусть большие тексты. В итоге замахнулся на целую книгу.

Прыжок с плато

Источники умалчивают, какие именно тексты учили будущие агенты. Возможно, это были специально подготовленные топики, включающие ежедневную лексику. Может быть, глоссарии из словесных клише. Общеизвестно ведь, что учить просто слова – бессмысленно. Язык учится только в контексте.

Различные учебники вроде Inside Out отверг. Дело в том, что я достиг уровня upperintermediate и на нем застрял. Это называется «эффект плато». Дальше совершенствовать свой инглиш можно только посредством речевой практики. А где ее в Костанае взять? Поэтому я взял на вооружение совет: учить большие тексты (другого пути в данной ситуации нет, уверяли эксперты).

Пару-тройку лет назад у меня уже была попытка учить что-то большое. Уже не помню, почему, но я зубрил биографию американского президента Кэлвина Кулиджа. В тексте была примерно тысяча слов. Позаимствовал я его в подкасте English Cafѐ, который тогда слушал. Помню только, что было дико скучно, и я забросил.

Со временем стало понятно, что учить нужно художественный текст. Максимально приближенный к разговорной речи. Сделать правильный выбор книги помешал перфекционизм, который, как известно, заканчивается прокрастинацией.

Температура кипения мозга

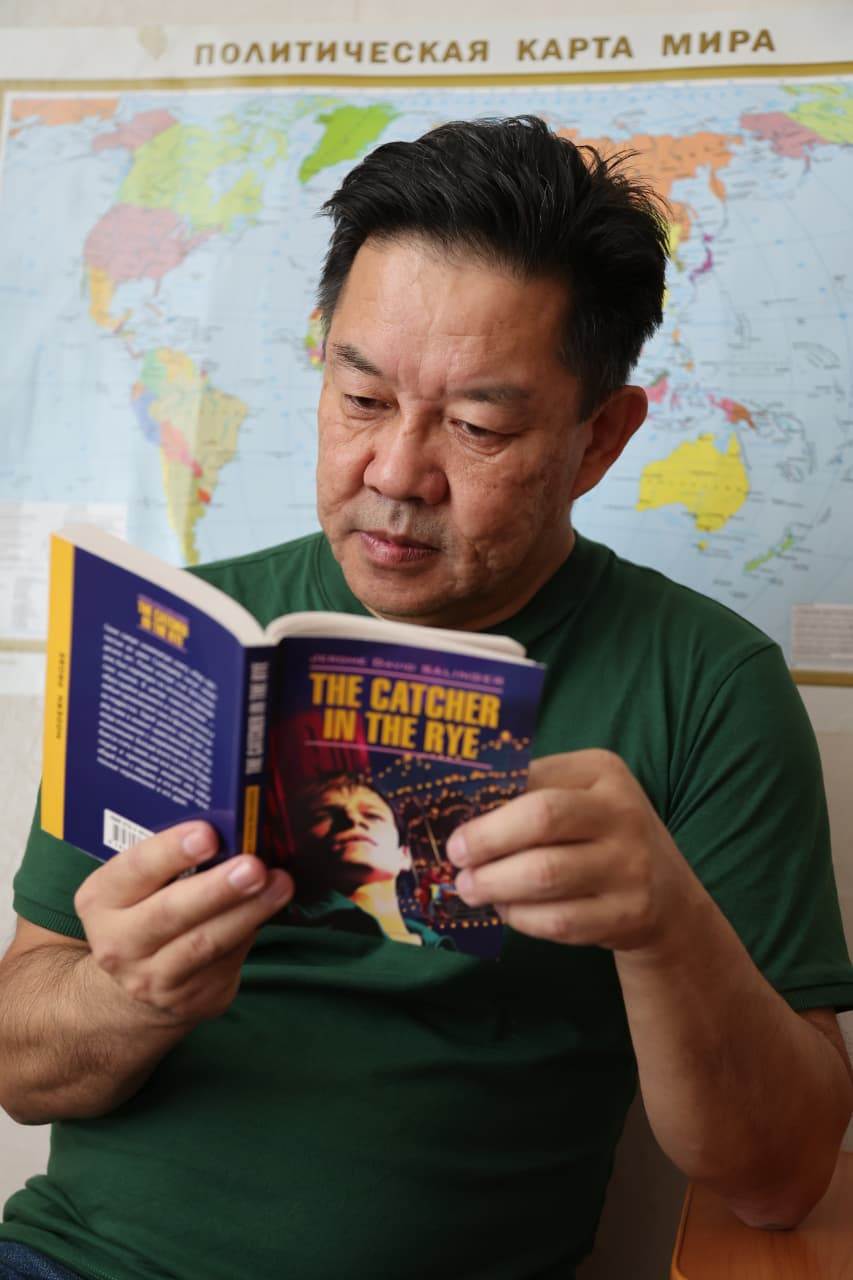

В общем, пришла мысль: «А не замахнуться ли нам на… нет, Шекспир – это слишком… На Джерома Дэвида, понимаете ли, Сэлинджера?». Конкретно, на его главное произведение – роман «Над пропастью во ржи». Оригинальное название The Catcher in the Rye. Кажется, не такая уж объемная книга – всего 74 тысячи слов. Далеко не «Война и мир» (188 тысяч слов). Конечно, я буду учить на английском, а это усложняет задачу раз в десять.

Перспектива узнать много новых слов приятно волновала. И 7 июля я раскопал электронную копию самого первого издания романа и приступил. «Человеческий мозг способен вместить в себя Ленинскую библиотеку». Это выражение мы слышали еще в детстве. Как бы подтверждая этот тезис, первая глава шла на ура. В ней всего-то 1900 слов, из них уникальных – 700.

Разумеется, загонял я информацию из гиппокампа в неокортекс малыми порциями – примерно по сто слов. Мой расчет выучить первую главу за три недели оправдался. 31 июля я наговорил на диктофон всю первую главу. Но не все так радужно.

Еще на пути к этому я впервые в жизни понял, что значит «закипел мозг». В какой-то вечер надиктовал в телефон два отрывка по 20 минут, и вдруг в черепной коробке что-то забулькало как в электрическом чайнике. Это был первый тревожный сигнал.

Гимн эйджизму

Надежда на то, что я узнаю много новых полезных слов, таяла. Как вы знаете, «Над пропастью во ржи» написана языком 17-летнего юноши. Оригинальный текст изобилует такими словечками как lousy (отстойный), goddamn (проклятый), phony (фальшивый), а многие предложения заканчиваются словом-паразитом though. Практически везде герой произносит словосочетания sort of и kind of, аналог русского «типа того». Все персонажи для него старички. Даже дочь директора Сельму Термер, которой 17 лет, он называет old Selma.

Переводчица Рита Райт-Ковалева, которая адаптировала (иначе не скажешь) книгу для советского читателя, максимально сгладила весь подростковый сленг. За что ее сегодня нещадно ругают и называют ее перевод авторизованным. Ныне существует еще десяток версий перевода, но я думаю, что это все мартышкин труд. Для понимания идеи книги достаточно и перевода Райт. Если хочешь прочувствовать реальную атмосферу США 50-х, нужно читать оригинал.

Тем временем 1 августа я торжественно приступил к заучиванию второй главы. Она описывает встречу героя Холдена Колфилда с его старым учителем истории мистером Спенсером. Это наиболее близкий к Колфилду персонаж из учительской среды, но и его он презирает. Подробно описывает его линялый халат, впалую грудь и прочее. В общем, вторая глава – эдакий гимн геронтофобии и эйджизму.

На этом этапе я уже стал понимать, что с выбором книги ошибся. Пожалел, что не взялся за «Бойцовский клуб» Чака Паланика. Там и слов меньше – 42 тысячи, – и лексика более современная.

Путаница с абзацами

Работа над заучиванием книги – это совсем не зубрежка какихто разрозненных топиков. Если вы учите тексты вроде «Погода в Калифорнии», «Образование в Великобритании» и прочее, для вас не будет сложным переключаться с темы на тему. В вашей голове эти статьи будут храниться на разных полках.

Совсем иное дело – зубрежка книги. Во-первых, хочется выучить максимально чисто, не теряя даже всех этих dough и that kind of stuff (всякая фигня). Но именно сленг и слова-паразиты мозг упорно выбрасывает. Во-вторых, огромной проблемой при пересказе стал порядок абзацев. Так как я учил главы от абзаца к абзацу (от 100 до 150 слов), то при пересказе часто путал их местами. Усугубляло проблему то, что герой в своем рассказе перескакивает с одного воспоминания на другое. То есть книга полна флэшбэков.

Посоветовался с дочерью, которая учила английский с пяти лет и знает его лучше меня. Я называю ее «мой словарик Мюллера». Дочь, которая вообще против зубрежки, сразу заявила, что задача выучить книгу – мне не по зубам и затея в целом глупая. Что касается словпаразитов, она посоветовала не стараться запоминать их. Смысл без них не теряется. Но я перфекционист, и стал параллельно записывать выученное. Проверял себя по диктофону и по тетради. Ни слова мимо – таков был мой принцип.

Two hemorrhages apiece

Вторая глава была не намного больше – три тысячи слов. Но я учил ее целых полтора месяца. Темп зубрежки замедлился. Планы загнать роман в голову за год-полтора грозили не сбыться.

В середине сентября я начал учить третью главу. К тому времени с Озона пришла оригинальная бумажная книга. Покетбук в мягкой обложке как бы намекал, что будет тяжело и скучно.

Единственное новое слово, которое я почерпнул из книги, было hemorrhage (кровоизлияние). 18 сентября у меня произошло кровоизлияние в сетчатку. Левый глаз стал почти полностью красным. Головной боли не было, но внутри черепной коробки постоянно грелся электрический чайник. Не стану уверять, что это все произошло из-за зубрежки, но грустное совпадение налицо.

Файлы книги из телефона и с ноутбука я удалил. Шпаргалку с абзацами оставил – на память. Две вызубренные главы, наверное, не выветрились окончательно, но проверять это я не решаюсь. Последствия переутомления все еще сказываются.

Невыполнимое условие

Стал ли мой английский лучше? Сейчас сказать сложно. Дело в том, что знания в голове всегда упорядочиваются довольно долго. Эффект от зубрежки можно почувствовать гораздо позже. Иной раз не учишь язык полгода и даже не смотришь ничего, но потом вдруг ощущаешь, что знания упорядочились, и ты стал лучше воспринимать устную речь. Это похоже на дефрагментацию жесткого диска в компьютере.

Я все еще верю, что выучить книгу реально. Если вызубрил две главы, то запомнишь и двадцать шесть. Но для этого необходимы следующие условия. Нужен полноценный сон. Если спать по четыре-пять часов – ничего не запомнишь. Лучше восемь-девять, и ложиться не позднее одиннадцати вечера. Надо хорошо и вовремя питаться. Поддерживать физическую форму. Делать перерывы в зубрежке. И желательно заниматься только тренировкой памяти, и больше ничем. Понятно, что последнее условие – невыполнимое.

Мой коллапс связан как раз таки с общей загруженностью. Я пишу ежедневно для газеты, читаю и смотрю сериалы. Время от времени сочиняю что-то для себя. Зубрежка в мою жизнь не вписывается.

Но есть и позитивные моменты. Их немного, но все же. Прежде всего, я понял, что у меня хорошая память. Выучить массив из пяти тысяч слов под силу не каждому, учитывая то, что английский язык – не родной. Еще одно наблюдение: мозг стал все равно более выносливым. И самое приятное – ощущение свободы, ведь больше не нужно ничего зубрить.

Фото Сергея МИРОНОВА